�@�V�c�Ƃ́A���Ȃ̖�����n���m�����A�i�������邽�߂ɔ��ȓw�͂������Ƃ��낤�B�����ł́A���̍��Ղ��m�F�������Ǝv���B

���V�c�Ƃɂ͐����Ȃ�

�@�Ñ�A���{�⒩�N���͂��ߓ��A�W�A�����́A��������ڎw�������A����ɓ��{�͒��N�ƈႢ�A�u�����v�ɂȂ낤�Ƃ��Ă��A�Ȃ�Ȃ����Ƃ��킩���Ă����B����̈Ⴂ�ł��낤�B���{�͍����̐�����̗��E��ڎw���悤�ɂȂ邪�A����قNJȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B���ƐV���̘A���R�̑O�ɁA���O�̓��������S�ς��~�����邽�߂ɁA�h���������{���R����s�k�����͉̂����̂̂��Ƃł͂Ȃ��i663�N�����]�̐킢�j�B

�u�������v�ɂȂ낤�Ƃ��Ă��Ȃ�Ȃ������i���{�j�����A���E�́A�w�^����u���t�v�Ƒ������A�^���i�悤���傤�j�̑ΏۂɂȂ邩������Ȃ��E�E�B �^���Ƃ́A��ʂ̎҂������q�炵�߂�A���s����Ƃ����悤�ȈӖ�������B

�@��������U�u���E�v�����߂ē����͂��߂�Ό�߂�͂ł����A�����簐i���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����ɂ͓V�c�_�Ƃ���̐����\�z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̒��łł����̂��i���̈ꕔ�ɂ����Ȃ��Ƃ͎v�����j�A���Ƃ��·@�`������{�ւ̕ύX�A�A�Љ����E�������̍l�āA�B�V�c�Ƃ����̍��������̂ł͂Ȃ����B

�����ɁA������n��ے肷��悤�ȍ��Ձi���Ƃ��Ή�������j�͏����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�V�c�Ƃ̂��Ƃ������ꂽ�Õ����E���邱�Ƃ͂�������A����Ɂu���v���ڂ���A�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����B

�����B

�����炾���A�V�c�Ƃɂ͐����Ȃ��̂��B

�V�c�́A�Î��L����{���I�̐̂������O�͂����Ă����͂Ȃ��̂��B

�@�����ȍ~�A���ƕc���i�����j�͓������̂ɂȂ������A���Ă͋�ʂ���Ă����B�ȒP�ɂ����u���v�͈ꑰ�̖��̂�\�����̂ŁA�ʏ�V�c���玒����̂������B

����������A��������A�����V�c�̍c�q�����e���i���͂炵��̂��A786�`853�j�̎q�A�������i�H�`�H�j�̎q���]���i�H�`�H�j�͍c������b�ЂɈڂ�A�u���v�̐������蕽���]�Ə̂����B���ƕ����̒a���ŁA������╽�����͂��̎q���ł���B

�@���l�Ɍ������V�c���玒�������ŁA�����Ƃ���������������悤�ɋ����n��̓y�n�i���A�����j�̖��O�������B

�����̈ꑰ�œȖ،�����������ɏZ���̂͑������A�Q�n���V�c�ɏZ�҂͐V�c�����̂����悤�ɁB�V�c�`��͐��͌��A�����͐V�c�B�ʏ̂͏����Y�Ƃ����A�����ȁi���I�ȁj���O�͐V�c�����Y���`��ƂȂ�B

�V�c�Ƃ̐����Ȃ����Ƃɂ��ăl�b�g�Ō�������ƁA

���҂Ƃ��Ă̓V�c�́A�X�����M�A�X�����~�R�g�A�I�I�L�~�ȂǂƌĂ�Ă������A���̎����͕����̎g�p����ʉ�����Ă��Ȃ������̂ŁA�\�L�����ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ�����

���邢��

���̗��R�Ƃ��ċ�������̂́A�V�c���u�B�ꖳ��̑��݁v�ł��邱�Ƃł��B���{�̍c���͂ЂƂ̉ƌn�����X�Ǝp����Ă����u������n�v�ł���A����c���𖼏���đ��̐��тƋ�ʂ���K�v������܂���B

�Ƃ�������Ă���B�����Ɠ����l���ł���B

�����A�Ȃ�قǂ�����������Ȃ��A�Ǝv���B

�������V�c�Ƃɂ͉�����オ�������ƍl���鎄�́A���͎҂̌����B�������ɁA�����ēV�c���琩���Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B

�@�Ր��v���Ƃ������t������B�����ł��A�����������A�Ր��Ƃ͎x�z�ҁi���͎ҁj�̐����ς��Ƃ����Ӗ��ł���B

���Ƃ��Β����Ñ㍑�Ƃ̐`�A�����͂��߁A�@�Ƃ����Ƃ��B���ꂼ��̍��c�i����c��j�́A���ꂼ���i���A���M�A�k���A�����Ƃ����B���ōŏ������A�������O�ɂȂ�B�܂��A���{�ł͕��A���A�k���A�����A�D�c�A�L�b�A����Ƃ����A���q�ȍ~�]�˂܂ł̗��̎x�z�ҁE���͎҂ł���B������݂�A���͎ҁi�̉ƌn�j����サ�����Ƃ͈�ڗđR�ł���B

�t�������A�����Ȃ���A���O�����ł͌��͎҂̌��͂킩��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�B

�����Ђƌ��͂̕���

�@���{�ɂ����āA�v�����N�������Ȃ����߂̍ő�̍H�v�����Ђƌ��͂̕����ł��낤�B

���͎҂���サ���Ƃ��A�V���Ȍ��͎҂͎��Ȃ̌��͂̐������A�����Ȍ�p�҂ł��邱�Ƃ́u���n�t���v��K�v�Ƃ��A���n�t����^����̂������̂���҂ɂȂ�B���݂ł͋c���ɂ�����t������b�ɂ���A�I���ł̓��I���������̗��R�ɂȂ�B

�����̊v���́A�������ɕs�������A���Ƃ��Εn���ɂ��������O�����N���N�������ΏۂƂȂ�̂́u�������v�ł���B���͎҂ł����Č��Ў҂ł͂Ȃ��B

���Ђƌ��͂����邱�Ƃɂ���āA�V�c�Ƃ͗����̊v��������邱�Ƃ��ł����̂��B

�@���Ђƌ��͂̕����́A�����炭���{�����ł��낤�B

����͓V�c�̈ӎu�Ƃ͕ʂɐb���̋����Ȃ�肩���ŁA���͂�D��ꂽ�ƍl�����邪�A����ł͂Ȃ��A�f���炵�����Ƃ��Ǝv���B�Ñ�̓V�c�́A��O�Ȃ��R�c�̒��ł���A�����̌����߂������̂ŁA���R�Ȃ��猠�Ђ����͂������������Ă������A���̂��땪�����ꂽ�̂��B

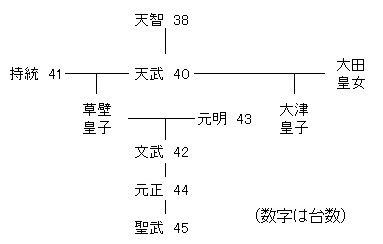

�@�V�c����R�c���w�����A�킢�i�p�\�̗��j�ɏ������đ��ʂ����̂́A40��V���V�c�i�݈�673�`686�j���Ō�ƂȂ�B�V���͌Ñ�V�c�̒��_�Ƃ������ׂ����͎҂��������A���̎������p���������V�c�̂��납��A���������䓪���Ă���B

�@686�N�A�V�����S���Ȃ�ƁA����p������2�l�����B��c�c���̎Y��Íc�q��鸕��i���́j�c�����Y���Ǎc�q�ł���B��c��鸕��́A���ɓV�q�V�c�̍c���ł���A�o���������B

�@�����ŁA�䂪�q�̑��ʂ�ژ_��鸕��́A���ǂƋ��d����Âɖ����̍߂������Ď��ɒǂ�������B���������ǂ́A�����ɂ͑��ʂ͂ł��Ȃ������B���V���Ƒ�Íc�q�̎��Ƃ��d�Ȃ蒩����ł̔������C�ɂ����Ǝv����B���̂��߁A鸕��͂����Ŏ��瑦�ʂ��A�����V�c�ƂȂ�̂ł���B�����́A�䂪�q���ǂʂ����邽�ߑ�Íc�q�����ł͂Ȃ��A�V���̒��j�A���s�c�q�i654�`696�j�������Ȃ��Ă���B�Ƃ��낪������3�N�A689�N���ǂ͕a�C�ŋ}�����Ă��܂����B������15�ő��ʂ������݈�10�N�Ŏ����B����p��������7�Ɨc�������̂ŕ����̕�e�����ʂ����B�����V�c�i�V�q�̍c���j�ł���B

�@�������������̈�A�̍s�ׂ́A�����������̎q�����c�ʂɂ��邽�߂��������A����͎�����l���l�����A�d�Ƃ��v���Ȃ��B�K���⎝���̑��k���A�����������悤�Ɏv����B���Ƃ�����A���̍����Ƃ͓����s�䓙�i659�`720�j�ł͂Ȃ����B ��Â⍂�s���߂Ɋׂꂽ�̂��A�����ƕs�䓙�̋����d�c�ł��낤�B

�@��������������ɁA�����s�䓙�͎����̐����ږ�i�H�j�̂悤�ȗ���ɂȂ����̂ł͂Ȃ����B�������A�s�䓙�͂���ɖ�������悤�Ȓj�ł͂Ȃ������B

�������㒆���ȍ~�A�������͐����̎�����V�c���炤���A�����i966�`1028�j�̑�ɂȂ��đS�������}���邪�A�s�䓙�͂��̃L�b�J�P�����������A�����̎����́A�������㏉���܂ł͈ˑR�V�c�ɂ������B�����������ǖ[�i804�`872�j�ƌ���p������o�i836�`891�j�́A�c����煘r���ӂ邢�l�b���̐ې��ƂȂ�A�������S�����i�H�j�̊�b������グ��B

���Ђƌ��͂͂����ɕ�������A�V�c�͌��Ђ����̑��݂ɂȂ�A���͖͂{���Ɛb�ł���͂��̐ې��Ƃ��֔��A���q�ȍ~�͐��Α叫�R�Ɉڂ�]�ˎ���̖����܂ő������B

�����{�����@�ł́A�V�c�ɂ͌��Ђ����͂��Ȃ��B����́A���@�̑O���ɂ���搂��Ă��邱�Ƃ�������炩�ł���B

�������������́A�����̌��l�ȐM���ɂ����̂ł��āA���́u���Ёv�͍����ɗR�����A���́u���́v�͍����̑�\�҂�������s�g���A���̕����͍��������������B

���t������b�͍���w�����A�V�c�͂�������F���邾���ł���B

���另�ՂƓV�c��

���{���I�ɂ���30��q�B�V�c��10�N�i582�N�j�A�A���J�X�i�����j�Ƃ����j�Ƃ��̈ꖡ���Ӌ��̒n���r�炵���̂ŁA�߂炦�ď��Y���悤�Ƃ�����O�֎R�Ɍ������Ă����������Ƃ����B

����q�X���X�Ɏ���܂Œ�i�V�c�j�ɂ��d�����܂��B���������ɔw�����Ȃ�A�V�n�̐_���V�c���Ɏ������̎q���͍���₵�ɂ����ł��傤�B

�A���J�X�́A�V�c�l�ł͂Ȃ��O�֎R�ɐ����𗧂Ă��B�O�֎R�Ƃ́A�V�c�����̂��̂ł������̂��낤�B

�s�]�k�t�ޗnj��̎O�֎R�́A�×��啨���i�卑��j���J��_�̎R�Ƃ��Ēm����B�R���ł́A�����⋋�̂��߂̃~�l�����E�H�[�^�[�Ȃǂ��̂����A���H�A�i���A�ʐ^�B�e�̈���֎~�ƂȂ�B

�@�啨��́A��7��F��V�c�̍c���`�瑓��S�P�P�i��܂ƂƂƂЂ������Ђ߁A�����Ă������Ђ߁j�Ƃ̌����ł�������B

�S�P�P�́A�邵������Ă��Ȃ��v�ɕs�R���������A�p���������Ƃ����ƁA�v�͖����̒��A���̔��ɂ��邩�猩��Ƃ悢�B���������̎p�����ċ����Ă͂����Ȃ��A�Ƃ������B

�O�֎R

�@���̌��t�ǂ���A�����S�P�P���������J���ƁA��C�̎ւ������B

�ߖ��グ��S�P�P�ɁA�啨��͒p���ĎO�֎R�ɋA���Ă��܂��A��R�Ƃ����S�P�P�͎v�킸���̏�ɍ��荞�B����Ə��Ɏh�����Ă��������ޏ��̉A���Ɏh����A���ꂪ�����ŕP�͖S���Ȃ����B�S�P�P������Õ��͔���Õ��Ƃ���邪�A���̖��̂����͂��̈�b�ɂ��B

���ēV�c��ł���B

�V�c��i�X�����~�R�g�m�^�}�j�Ƃ́A�V�c�̓V�c���鏊�Ȃ��V�c�ɕt������썰�ɂ���Ƃ����l���ł���B������V�c��Ƃ����ꂪ�݂���͕̂q�B�V�c�̎���ł����Ă��A�V�c��Ƃ����l���́A�����肸���ƌÂ����瑶�݂��Ă����ƂƎv����B

�̐l�R����b�q�i1925�`2006�j�́A���̒��u�O�֎R�`���v�ł����q�ׂĂ���B

���ׂĂ̑��⍑�ɂ͂��ꂼ��ŗL�̍��i�����j������A���ꂪ�I�ꂽ�l�̐g�̂ɓ��邱�Ƃɂ���āA���⍑�����R�Ɏx�z����З͂����܂����̂ƍl�����Ă����B���̍����̍ł�������đ傢�Ȃ���̂��A�V�c�̗�ł���B

�썰���O�����痈�ĕt������Ƃ����l���i�M�Ƃ����ׂ����H�j�́A�Ñ�l�ɂƂ��Ă͂������ʂ̂��Ƃ�������������Ȃ��B�����ė썰�̂Ȃ��ł��ł����͂ƍl�����Ă����̂��V�c��ł��������낤�B

�����w�҂̐܌��M�v�i1887�`1953�j�́A���̓V�c��ɒ��ڂ��Ă��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�͓̂V�q�l�̌�g�̂́A���̓��ꕨ�ł���ƍl�����Ă����B�V�q�l�̌�_�̂̂��Ƃ��X���~�}�m�~�R�g�Ɛ\�������Ă����B�u�~�}�v�Ƃ͓��̂�\�������閼�̂ŁA��_�̂Ƃ������Ƃł���B���̃X���}�̖��ɁA�V�c�삪�����������A�V�q�l�͂��炢����ɂȂ���̂ł���B

�@�܂�܌��́A�V�c�̐g�̂ɂ͗e��i�H�j��������āA��͎������g�̐�����������́B������͂��̓V�c���������̂ƍl�����B�����ēV�c���V�c�삪�����āA�͂��߂ď@���I�����I���킸�V�c�Ƃ��Ă̌��ЁE���͂������ł����ƍl�����B

�@���w�҂̎R�ܓN�Y�i1931�`�j�́A���̂��Ƃɂ����̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�V�c���V�c�ł��邱�Ƃ̂����Ƃ��d�v�ȗv�f�́A�V�c�̑̂Ɋ܂܂�Ă���V�c�̗삾�Ƃ����Ă��܂��B�V�c�Ƃ����̂́A���͖̂ł�ł�������ǂ��A���̓V�c�ɂ��̗삪�p������Ă����B�i�������X���s �A2013�N54���j

�Â��Đ܌��́A�V�c�̓��̂��łт�ƁA�V�c��͂������痣��V�V�c�Ɉڍs�����B��������s����V�����另���ƍl�����B

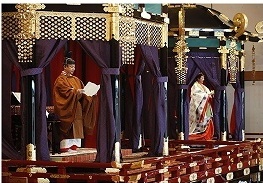

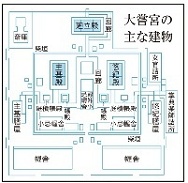

�@�V�c����シ��ƁA�܂��V�V�c�̑��ʂ̗炪����A���ʂ������Ƃ����̓��O�Ɏ����B���ɓV�c�ꐢ�Ɉ�x�̑另�Ղ�11��23���ɍs�����ƂɂȂ��Ă���B�ߘa���N�̑另�Ղɂ��āA�{�����͂��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�另�Ղ́A���_�Ƃ𒆐S�Ƃ����䂪���̎Љ�ɌÂ�����`������Ă������n�V��ɍ����������̂ł���A�V�c�����ʂ̌�A���߂āA�另�{�ɂ����āA�V�����c�c�i�V�Ƒ�_�j�y�ѓV�_�n�_�i���ׂĂ̐_�X�j�ɂ������ɂȂ��āA�݂�������������オ��ɂȂ�A�c�c�y�ѓV�_�n�_�ɑ��A���J�ƌ܍��L���Ȃǂ����ӂ����ƂƂ��ɁA���ƁE�����̂��߂Ɉ��J�ƌ܍��L���Ȃǂ��F�O�����V���ł���B

�܂�11���ɍs����̂́A���̔N�̌܍��L����V�Ƒ�_�₻�̑����ׂĂ̐_�X�ɕ��ӂ��A����̖L����L�O����V���Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�另�ՂŎ�v�Ȑ_�����s���鐳�a���A���͗I�I�a�i�䂫�ł�j�A���͎��a�i�����ł�j�Ƃ����A���a�Ƃ��ɖ����i�ӂ��܁j�Ȃǂ���������d�����ɒu����A���̘e�ɓV�c��������������Ɛ_��������Ƃ����B

�����łǂ�Ȃ��Ƃ�����̂��B���̏ڍׂ͍��Ȃ��䂾���A�V�c�́A�I�I�a�E���a�ɂ������āA��������l�œV�Ƒ�_���͂��߂Ƃ���V�_�n�_�i�Ă��A�V�ƒn�̂��ׂĂ̐_�X�j�ɂ��F�肷��B�����ċ��H����B�܌��́A�S���Ȃ����V�c�ɓY���Q���Ă���̂��낤�Ƃ������߂���B

|

|

| ���a | �I�I�a |

�@���������ɓ˂��l�߂��̂��v�z�Ƌg�{�����i1924�`2012�j�ŁA���̒����������z�_�̒��̍ՋV�_�Ō����B�ՋV�_�́A�c��_�����E���炱�̐��ɖ߂��Ă���b�ŁA���a�Ǝ��̏z���̘b�ł�����B

�g�{���ɂ��A�Ñ�ł����Ǝ��͂������ꂽ���̂ł͂Ȃ������ƁA�C�U�i�M�ƃC�U�i�~�A�X�T�m�I�ƃI�I�Q�c�q�����ɂ����ĉ������B

���������ŁA���͐��̉�������ɂ���B���Ǝ��͘A���������A�Ə������B���͂��̃R���e���c�����������A�������z�_��ǂ�ł����킯�ł͂Ȃ����A�����Ȏv�z�ƂƓ����ӌ��ɂȂ������Ƃ������₩�Ȏ����ɂ������B

�@�ΐ쌧�\�o���ł́A���N12��5���B�L���Ɋ��ӂ��A�c�̐_�l��l�Ԃ̂悤�ɉƂɌ}������ē����ƐH���ł��ĂȂ��B�_�l�͗��N2��9���܂ʼnƂɂ���Ƃ����i�c�̐_�}���j�B�����ė��N�A�t�k�ɐ旧�����肾���i�c�̐_�����j�B

�g�{���́A���̔\�o���̓قǂ̕��K�����Ɉ��k�����̂��另�Ղ��Ƃ����B

�V�c�́A�I�I�a�Ǝ��a�ɂ�������ꂽ�_���ɂ���Ă����_�i�V�Ƒ�_�A���j�ƐH��������B����ɗI�I�a�A���a�ɂ͐Q�����A�����ɐQ�邱�Ƃ͐_�Ƃ̐��s�ׁi���a�j�ƍl�����B

�������̋g�{���̍l������������i�{����������𐳂����Ƃ͂����܂��j�A�\�o�́A���̕��K�́A���Ă͊e�n�ōs���Ă����̂ł͂Ȃ����B

�ȏ�܂Ƃ߂�ƁA�i�P�j�����Ȃ������ƂňՐ��v���̍��Ղ������A�i�Q�j���Ђƌ��͂����ė����v����h�����B�����āi�R�j�另�ՂƂ����`��������Ă��邪�A���҂ɂ��A����͓V�c��̌p�����Ƃ����B

���ċg�{���́A�ՋV�_�̂Ȃ��ŁA���m�j�w�Ҍ��v�i1921�`1996�j�́A�u�V�q�R�n�������Ɓv�ő嗤�̎̑��ʋV��ɂ��āA�另�ՂƂ̋��ʐ������̂悤�ɏЉ�Ă���B

����11��23���́u�ΘJ���ӂ̓��v�Ƃ���Ă��܂����A��O�́u�V���Ձi�ɂ��Ȃ߂����j�v�ƌĂ�Ă��܂����B����͋{���ŐV���ՂƂ�����ՋV���s���邩��ł��B����͏H�̎��n�ՂŁA�V�c�����̔N�̓V�_�n�_�ɂ������Ă��̉��Ɋ��ӂ��A�܂�����������H����Ղ�ł��B

���̂����A�V�c�̑��ʌ�͂��߂čs������̂�另�ՂƂ����A�Ƃ��ɏd�v������Ă��܂��B�����āA�V�c�̑��ʎ��́A���́A���̎��n�Ղ�{�̂Ƃ������̂ł������̂ł��B

���̑另�Ղ̂Ƃ��A��a�̏��ɔ��d��������A�_���i�ӂ��܁j�ł������ĉ炳���A�V�c�������Ԃ��ĉ炵�A�ꎞ�ԂقǁA��Έ��Â̂��̂��݂����܂��B����͎��Ƃ����`�����Ƃ��Ă���̂ł����A���̂������ɐ_�삪�V�c�̐g�ɂ͂���A�����ł͂��߂ēV�c�͗�Ђ�����̂Ƃ��ĕ�������킯�ł��B

�܂�另�Ղ̂Ȃ��̎����畜���i���a�j�Ƃ������Ƃ����A�g�{���́A�Љ�Ɠ����ɔᔻ�����Ă���B

���P�另�Ղ͌��v���F�߂Ă���悤�ɔ_�k���J�̏����ꂽ���̂ł���B�����嗤�̗V�q�R�n�����̎̍ՋV�ƁA�V�c�̐��P�另�Ղ̋V��Ƃ̓��ꐫ���m�肵�����Ȃ�Ȃ��ɗV�q�R�n�����̍ՋV�Ɣ_�k�����̍ՋV�Ƃ��A���̂܂ܗޔ�ł���̂��͂����茋�_�Â��˂Ȃ�ʁB

�@���́A�g�{���̈ӌ��ɂ��āA�͂āA�������ȁH�Ǝv���B

�g�{���́A�V�c�Ƃ͔_�k�����ƍl���Ă���̂��낤�B������쎁�̗V�q�R�n�����̍ՋV�Ɣ_�k�����̍ՋV�Ƃ̋��ʐ��ɂ��ċ^����������̂��낤�B

�������V�c�Ƃ�100���_�k�����i�H�j�Ƃ����̂͂ǂ����낤�H

�������ɓV�c�Ƃɂ͔_�k�����̐F�������Z�����A�����ɑ嗤�̗V�q�R�n�����I�ȗv�f�������͎����Ă���̂ł͂Ȃ����B�Ȃ��Ȃ�A�����V�c�̕�̍���V�}�i������

�ɂ������A�H�`790�j�́A�S�ς̕��J���̎q��������A�����ɂ͒��N�̌����������Ă��邵�A�嗤����̋R�n�����i���Ƃ��߂��c���O�[�X���j�̌��������Ă��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��Ǝv����B

�@������ɂ���另�Ղ́A�u�_�삪�V�c�̐g�ɓ���A�����ł͂��߂ēV�c�͗�Ђ�����́v�ɂȂ�ՋV�Ȃ̂��낤�B

�ł́A�V�c������ł͂Ȃ��A���͎҂̑��A�����A�D�c�A�L�b�A����̗���ɗ��ĂA�Ȃ��ނ�͓V�c�Ƃ�łڂ��Ȃ������̂��Ƃ����^�₪������B�Ȃ����̌��͎҂����E�E�E�����A�����A�������A�D�c�������͓V�c��łڂ��Ȃ������̂��B

�@�ȒP�ɂ����A���͎҂����i���Ɋ��q����ȍ~�̕��Ɛ����j�́A���͂œV�c�Ƃ�łڂ��̂͗e�Ղ����A���̌���u�V�c�Ƃ�łڂ����Ƃ̐������v���咣�ł��Ȃ���������ł͂Ȃ����B�Ȃ��Ȃ�V�c�͒��ڐ����ɂ͊ւ��Ȃ�����B�i���Ђƌ��͕͂�������Ă��邩��j

�@���������咣�ł��邱�Ƃ́A�V�������߂�̂ɓ������Ĕ��ɏd�v�ȗv�f�ɂȂ�B�D�c�M���́A�����̏��R�����`���Ɛ키���A���Ԃ�[�������邽�߁A���Ԃ𖡕��ɂ��邽�߂��e�N���\�����B

�������A�V�c�Ƃ�łڂ��̂͗e�Ղł��A���̐��������咣�ł��Ȃ��ƍl�����M���́A�V�c�Ƃ͖łڂ����A�V�c������V���Ȍ��Ђ̍\�z��ڎw�����̂��B