■血の論理と和

世界的にも奇観に思える日本の万世一系は、いつ、どのようにして確立したのか。

古事記や日本書紀がまとめられたのはそれぞれ712年、720年と、8世紀のはじめである。この時点において、すでに万世一系が社会的常識として確立していたのかもしれない。

私には、なんとなくだが、万世一系は日本民族の「ある特性」によって、必然的に生まれたもののように思えるので、それを説明しようと思う。しかしそのためには、かなりの回り道をしなければならない。

今では死語になっているかもしれないが、かつて源平藤橘という言葉があった。「げんぺいとうきつ」と読む。

何かといえば、日本の代表的な氏族の姓を指す。

氏

祖先 庶流の代表的氏族、人物等 源

清和天皇(武家源氏) 木曽義仲、足利尊氏、新田義貞、武田信玄、佐竹、今川義元、吉良上野介、細川 平

桓武天皇 平将門、坂東八平氏(千葉、上総、三浦、土肥、秩父、大庭、梶原、長尾)、北条、熊谷 藤

天児屋→中臣鎌足 奥州藤原氏、紫式部、藤原秀郷 橘

敏達天皇→橘諸兄 楠木正成

「源平藤」とは、いうまでもなく源氏、平氏、藤原氏のことである。橘氏は学者や文化人が多い。代表的な人物は橘諸兄(たちばなもろえ、684~757)であろう。橘氏は臣籍降下した皇族の子孫で、楠木正成はこの流れを称している。

藤原氏の祖先神は天児屋(あめのこやね)といい、アマテラスを天岩戸から出すとき、すこし開いた岩戸から鏡を差し入れた。また天孫降臨のとき、ニニギに随身した天津神(高天原にいる神)である。

藤原氏は別として、他の三氏は天皇の子孫を称している。

ということは、日本人は天皇を頂点(宗家、本家)とする巨大な血縁集団といってもいい。天皇は日本民族(?)の総宗家(本家)なのだ。

かつて多くの日本人は、貴賎の区別なくこの四氏のいずれかの子孫を称した。出自が四氏以外の者は、「氏素性のわからぬ輩」とか、「どこの馬の骨」などという侮蔑語はこうした背景から生まれたのだろう。

日本人がいかに「血のつながり」を重視するか、私はここ(以和為貴)に書いた。

さらに日本は、「和」で成り立つムラ社会である。

和については、私はここ(日本社会と信長)で、織田信長や豊臣秀吉は日本式の和を無視したため、滅びてしまったと書いた。

和の世界では外部の人間(よそ者)を排除する。そして競争や争いを嫌う。

天皇家が万世一系になったのは偶然ではなく、血縁や和の社会という「下地」があったためではないか。

こう書くと、どこかの人がいう「日本は単一民族国家」というように聞こえるが、私はそうは思っていない。さらに中国との関係が、万世一系成立に拍車(?)をかけたのではないか。

ここで、「科挙」について語ることにする。

いうまでもなく科挙は、7世紀から20世紀はじめまで実施された中国の上級国家公務員試験である。ただし、上級とはいえ日本のそれとは重み、難易度がまったく違う。合格し官僚になれば本人だけではなく、一族全員が潤うことになる。

試験は3年ごとにあり、地方での選抜試験(郷試)、都での2次試験(会試)、最後は皇帝による面接(殿試)となる。倍率は、多い時では30000倍になったという。試験は厳正で、不正行為は場合によっては死罪となることもあった。(科挙の実施要領は各王朝によって異る)

受験資格は男なら誰でもOKで、年齢、家系、出身地は無関係だった。しかし実際には幼少期より勉学に励まなくてはならず、書物の購入や教師への謝礼など、相当裕福な家でなければ無理だった。そして合格すれば、政権の中枢を担う者として、地位、名誉、権力、富を手に入れることができた。

1904年、清朝の時代、科挙は廃止された。

科挙の中心となる学問は儒教(儒学)だが、20世紀になってから近代化を必要とする中国(当時は清)には、儒学より西洋の科学・文明が重要になっていて、科挙の制度が廃止されるのは必然の成りゆきだった。

ソレハサテオキ

日本では科挙は平安時代に導入されたが、すでに上級貴族は藤原氏等が独占的に世襲して、それ以外の者に入り込む余地はなく、せいぜい中級貴族を目指す下級貴族、あるいは下級官吏を目指す庶民が受験する程度だった。

| 位階(正、従の区別がある) | 昇殿の資格 | 就任できる官職の例 | |

| 上級貴族(公卿) | 一位 |

ある

|

太政大臣 |

| 二位 | 左大臣、右大臣、内大臣 | ||

| 三位 | |||

| 中級貴族 | 四位 | ない | |

| 下級貴族 | 五位 | 少納言 | |

| 地下人(ぢげにん) | 六位以下 |

※権中納言の「権」とは、仮の意味

科挙の合格者は、最終的には皇帝による面接で選ばれるため、合格者は「皇帝の信任を得て選ばれた」という意識を持つ者が多い。いいかえれば皇帝は、自分の目にかなうものを左右に置くことができ(阿諛追従という意味ではなく)、このため皇帝の権力は強大になりやすい仕組みがある。

しかし日本のように、血の論理で家系そのものが重視される貴族(特に藤原氏)にとって、中国の科挙の制度は受け入れがたく、自然、上級貴族は藤原氏や源氏が世襲のカタチで独占することになる。競争を嫌うことも、上級貴族には都合が良かったろう。日本で科挙が導入できなかった理由の一つは、日本風の和にあるのではないか。

平安時代の上級貴族は「競争」のない世界だったが、地方では競争は日常的にあった。

当時の農場主たちは、武装した農民で後に武士と呼ばれるようになり、競って土地を開拓した。経済力をつけて郎党を養い、武力を強大にするためである。農場主は源氏と平氏に代表される。やがてそうした農場主たちが朝廷を圧倒し、武家政権を樹立するようになる。

■中国への対抗心

私は、日本の君主が万世一系を謳ったのは、事実ではなく作為だったと考える。目的は古代中国への一種の対抗心である。

いうまでもなく古代中国は、ローマ帝国と並ぶ世界最大の文化・文明国であり、軍事国家だった。古代中国は秦とか漢とか晋とか、年代によって多くの呼び名がある。ある住宅で、住所は同じでも住む人(表札)が変わるようなものだ。(いちいち正式名称(?)を書くのも面倒なので、今後特別なことがない限り、中国とする。)

中国は、自らを中央の華とし、周辺民族を東夷・北狄・西戎・南蛮(とうい ほくてき せいじゅう

なんばん)と呼び、蛮族扱いした。夷も狄も戎も蛮も悪字・蔑称で、それぞれの文字には方角が先頭に付く。

日本は「東夷」になる。教科書には必ず載っているのが魏志志烏丸鮮卑東夷伝倭人条(ぎし

うがんせんぴ とういでん、略して魏志倭人伝)で、その文中に邪馬台国の記載がある。

中国は超大国として東アジアに君臨した。その基本原理は儒教に基づく中華思想である。

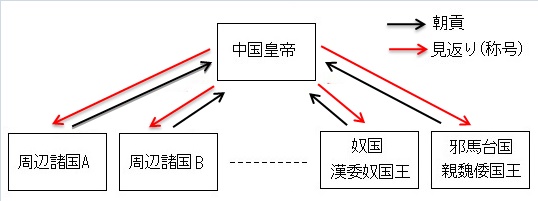

中国の君主は「皇帝」であり、各地の支配者(中国の周辺諸国の王)は中国に朝貢し、見返りに「王」とか、「将軍」、「大将軍」などの称号を授けられた。朝貢(ちょうこう)とは、周辺諸国の王が中国に遣わし、貢物を献上して臣従を誓うことをいう。

簡単にいえば中国の皇帝とは各地域の支配者(王)の上位に存在し、王を子分としてそれぞれの地域の支配を委ねるというカタチであった。冊封体制という。

逆に、これによって中国皇帝は朝貢相手の庇護が義務となり、その国が危機に陥った時は宗主国として救援する。豊臣秀吉が朝鮮に攻め入った時、明(みん、当時の中国)が救援の軍を派遣したのはこの理由による。

各地の支配者とは、中国の周辺民族、朝鮮、ベトナム、日本等を指す。

周辺民族は、あまりに多くの部族があるので詳細は略すが、たとえばモンゴル高原に勢力をもった匈奴である。

匈奴は紀元前から中国に侵入を繰り返し、一時は中国に貢物を献上させるほど強勢だったが(王昭君のエピソードが知られる)、漢の武帝(前156~前87)に敗れた後は次第に衰え分裂し、いくつかの王朝を建てるようになった。

日本の古代国家では、奴国は漢委奴国王を、邪馬台国の卑弥呼は、親魏倭国王の称号を与えられた。ただし、漢委奴国王の金印を与えられた奴国と、邪馬台国と同時代の奴国は約200年の年代の開きがあり、同じ国名でもちがう国である。

時代は下って、倭の五王の一人、讃(応神、あるいは仁徳、履中天皇)が授けられた称号は史料に明記されていない。讃の死後、珍(反正天皇)が即位すると、使持節、都督倭・百済・新羅・任那・秦韓

・慕韓

六国諸軍事、安東大将軍、倭国王を自称し、その承認を宋に求めた(430年ごろ)。

使持節とは占領地の軍政官、都督は軍隊の総括官。秦韓は辰韓であり、慕韓は馬韓のことだった。つまり珍(反正天皇)は、日本国内だけではなく、南朝鮮を占領し軍政を布いていると宋の皇帝に承認してもらい、自分の権威付けにしようと考えたのだ。

しかし実際に承認されたのは安東将軍・倭国王で、日本国内だけの称号だった。

ほぼ同時期、高句麗では長寿王が征東大将軍(438年)、百済では夫余映は鎮東大将軍だった。反正天皇が大将軍に承認されなかったのは、宋にとっての戦略的な重異性・優先順位の差異

冊封体制は、朝鮮(李氏朝鮮)では日清戦争の終了後、下関条約(1895年)締結まで続いた。しかし日本は、比較的早い時期に冊封体制を抜け出て、独自の道を歩むことになる。

とはいえ、いきなり「独自の道」を歩むことはできない。それに独自の道を歩むのはいいが、中国の庇護は受けられなくなり、ある意味政治的にも軍事的にも孤立状態になるおそれはある。

それでも日本は独自の道、冊邦体制からの離脱を目指した。

万世一系は、そうした日本の意志を表したものではないか。

つまり文化、文明、軍事力では、日本は逆立ちしても中国に対抗することはできない。そこで、冊邦体制から抜け出て、さらに「王朝の歴史の長さ」で対抗しようとしたのではないか。

抜け出るシルシとして、私は①倭から日本への変更、②片仮名・平仮名の考案、③天皇という称号の三項目を挙げる。(証拠というほどのモノではないのでシルシとした)

つぎに①、②、③を説明する。

●倭から大和、日本へ

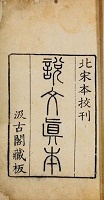

古代、日本は中国からは「倭(わ)」と呼ばれ、後漢書、魏志倭人伝などに同時代の日本を表す国名として書かれている。説文解字(せつもんかいじ)とは、121年、許慎(きょしん、58?~147?)によって編纂された最古の漢字辞典だが、そこに倭とは

倭は順(しなやか)なる貌(すがた)なり。 転じて背が丸く曲がって低い人を指す。

とある。

あまりいい意味とは思えない。従順でちびで、背は低く醜いということだろう。話は少々ズレるが、当時の中国人は国というものをどう定義していたのか。というのも、古来から近世にかけて、中国には「国名」というものがなく、秦、漢、宋、明、清などは国名ではなく王朝の名前だった。中国にとって最初の国名とは、1912年に「建国」された中華民国が最初となる。

これを嘆いたのは、清朝末のジャーナリスト梁啓超(りょうけいちょう 1873~1929)である。

梁啓超は、いう。

我々がもっとも恥ずかしく思うのは、なによりも我が国に国名が無いことだ。よく使う通称は「諸夏」といったり「唐人」といったりするが、いずれも王朝の名である。外人の言い方では「震旦」とか「支那」というが、どれも自分でつけた名前ではない。(中国史叙論(1901年)より)

※諸夏(中国本土を指す)、震旦(しんたん、古代中国の別称)、支那(しな、中国のこと。秦(China)が語源)

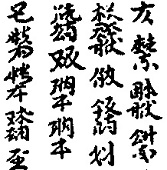

|

|

|

|

|

| 説文解字 | 許慎 | 梁啓超 |

ではなぜ、中国には国名がなかったのか。というか、中国は自らの国名を必要としなかったのではないか。なぜなら、中華を自称する中国にとって国とは中国だけであり、他は国のカタチはしていても所詮は蛮族のつくった集団であり、中国から見ればとても国とは見做せないからだ。自らが唯一の国なのだから、いちいち名前(国名)を付ける必要はない、と考えたのではないか。

国名のない中国が周辺諸国や民族にわざわざ名称をつけた。しかも悪字である。いい例が邪馬台国で、ヨコシマな馬の台?

他には西夏、大月氏、楼蘭、匈奴、南越などがある。

中国は周辺諸国とか民族の名称には決して良い文字を当てることがない。倭が悪字であることを知った日本人は、倭の代わりに「和」にするように中国に申し入れたろう。そして中国も了承したのか、倭は和、大和になり、やがて日本となった。

旧唐書(くとうじょ)とは、945年に完成した唐の歴史が書かれた歴史書だが、そこに

日本国者倭国之別種也。以其国在日辺、故以日本為名。或曰、倭国自悪其名不雅、改為日本。或云、日本舊小国、併倭国之地。

日本国は倭国の別種である。その国は日の昇る方にあるので、「日本」という名前をつけている。あるいは「倭国がみずからその名前が優雅でないのを嫌がって、改めて日本とつけた。」ともいう。またあるいは「日本は古くは小国だったが、倭国の地を併合した。」とも。

とある。(倭にはチビで醜いという意味がある)

話はズレるが、冒頭と最後の「日本国は倭国の別種である」、「日本は古くは小国だったが、倭国の地を併合した。」は、興味深い文言で、倭国は九州、大和は奈良盆地をそれぞれ中心とした国だったが大和は倭を併合したという。詳細は「菅原道真の古代日本論/武井敏男」に記載されている。

701年の大宝律令の完成によって律令国家の体裁を整えた倭国は、翌年、約 30 年ぶりに「日本国」として遣唐使を派遣する。日本という国号を対外的に用いたのはこのときが最初で、文字通り日本の成立を宣言するのが目的だったといってよい。

●片仮名・平仮名の考案

片仮名・平仮名だが、これを挙げて「独自の道」と書いたのは私の勝手な思い込みであって、それを証明する資料や文献があるわけではないことをはじめにお断りしておく。

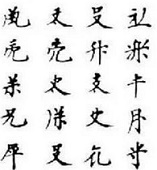

片仮名・平仮名も万葉仮名から生まれた。

伊や宇の一部を取り出せば「イ、ウ」になり、安を草書のように略して書けば「あ」になる。

「あいうえお」は、阿意宇衣億とも安以羽得応とも書く。ネットで検索すれば「あ」だけで7文字、「い」だけで8文字で、五十音になれば膨大な組み合わせになる。

万葉仮名についてのこれ以上の詳細は省くが、文字どおり万葉集に多用されているし、現代でも姓ではなく、俳優の松嶋「菜々子」のように、人名にはよく使われている。

前記の「あいうえお」に阿意宇衣億の文字を当てても、文字そのものに意味があるわけではない。

万葉集は、すべて万葉仮名で書かれているわけではないが、7世紀前半から8世紀後半にかけての成立だから、万葉仮名もほぼ同時期に考案されたと思われる。

片仮名や平仮名は、韓国(当時は李氏朝鮮)でいえば15世紀中ごろに作られたハングル文字であろう。それ以前、朝鮮では文字はすべて漢字で、それを読む補助手段として郷札(きょうさつ)、吏読(いど)、口訣(こうけつ)というものがあった。

ハングルは15世紀半ば、名君といわれた李氏朝鮮の第4代国王の世宗(せじょん、1397~1450)が創作した。

当時漢字は、知識階級や上級官吏は別とし、下級官吏や庶民など一般的に習得が困難でありすぎた。郷札、吏読、口訣も漢字を使っての表現だった。

この状況を憂えた世宗は、誰でも容易に習得できる文字ということでハングルを考案したのだ。

しかし、漢字こそ唯一の文字と考える家臣たちはこれに猛反対した。その中で最も有名なのが、1444年、崔萬理(チェ・マンリ、?~1445)の上奏文だろう。これによって、当時の朝鮮の中国に対する考えがよくわかる。

上奏文の内容を現代語風に書けば

1.わが国は長年中国に仕え、制度を重んじてきました。独自の文字(ハングル)を作ったら中国に申し訳がたちません

2.独自の文字を持つ民族は、西夏、モンゴル、日本などいくつかありますが、彼らはみな野蛮人ではありませんか

3.そんなことをしては我が国の美徳を捨てることになり、ひいては政治や文化を遅らせることになります

閉口した世宗は、ハングルは文字ではなく記号にすぎない、として訓民正音(民に正しい音を教え諭す)と呼んだ。

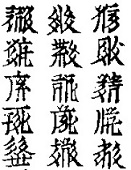

|

|

|

| 西夏文字 | 契丹文字 | |

|

|

|

| 女真文字 | モンゴル文字 | チュノム(ベトナム) |

その後ハングルは学習禁止、書籍の焼却など不遇な時代もあったが、消滅することはなくすこしづつ使われるようにはなった。明治時代の外交文書にも漢字・ハングル混合の文書が見られる。

1948年韓国は、公文書はハングルで記すことを正式に決めた(ハングル専用法)。さらに1970年には、朴正煕政権が漢字廃止宣言を行った。このため韓国では、ほとんどの文書がハングルであり、漢字は地名や人名など、限られたものにしか使われない。

弊害もある。ハングルは、日本語でいえば片仮名、平仮名だが、同音異義語の区別や意味がわかりにくい。

また、たとえば歴史を学ぶ者が、漢字(古文書はほとんど漢字で書かれている)を読むことができず、あらためて学ばなくてはならないという弊害が。

●天皇という称号

古代、ヤマト朝廷のトップは大王(おおきみ)といわれたが、遅くとも天武(?~686)のころには、日本の君主として「天皇(当時はすめらみこと)」という称号が使われるようになった。

古事記(712年)や日本書紀(720年完成)には、すでに「天皇」という文言が使われている。

ここでも紹介したが、天皇という称号は、古代中国の道教で宇宙の最高神とされる天皇大帝に由来する。北極星を神格化したもので、天上の紫宮(しきゅう)に住むとされた。紫は最高位を象徴する色で、紫宸殿とか紫禁城は天皇や皇帝の住む宮殿だった。

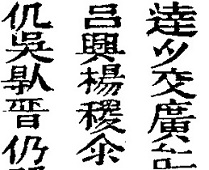

日本の君主が天皇を称することについて、中国はどう反応したか。遅くとも1371年、南北朝の時代。醍醐天皇の二男懐良親王(かねよし

1329~1383)は、明に朝貢し臣従した結果、懐良は明から「日本国王」として認知されることになった。つづいて1401年、足利義

懐良親王や足利義満は国王として「任命」されたが、天皇については何と書いているかわからない。現在でも韓国では一部のマスコミを除いて、天皇とはいわず、「日王」と呼んでいる。

かつて韓国は「王」だったので、日本の君主を天皇と呼べば日本は韓国より上位になるからだ。

その韓国

1872年(明治5年)、明治政府は外交官花房義質(1842~1917)に天皇の国書を持たせ、李氏朝鮮(以降

李朝)に渡すべく草梁(そうりょう 釜山)の大日本公館に派遣した。

この大日本公館は、それまでは倭館(わかん)といわれ、釜山の西にある草梁にある、いわば長崎の出島のようなもので、対馬藩の官吏が常駐していた。

それ以前も数回コンタクトはあったが、その都度国書は受け取り拒否になっていた。しかし今回は受け取られた。花房は軍艦春日で朝鮮に渡り、洋服(彼にとっては正装だったろう)を着て国書を李朝に渡した。

しかし、国書を受け取った李朝側は、激怒で返答した。

倭のくせに洋服を着るのはけしからん、というのである。

「其ノ形ヲ変ジ、俗ヲ易(カ)ユ。此即、日本ノ人謂フ可カラズ」 という。

前記したが冊邦体制の基本である儒教は、「礼」とそこから派生する様々な形式を滑稽なほど重んじる。形式というのは、たとえば両親や先祖への仕え方、尊卑貴賎、立ち居振る舞いなどで、書簡もその中に入っている。

李朝は、中国がオオモトになる儒教学校の最優等生で、逆に日本は最劣等性だった。

このため、李朝はことあるごとに自分たちの(儒教上での)優越を誇り、日本を見下してきた。日本が「倭」という国名を「日本」に変えたことを承知で、大使館を日本館ではなく倭館と呼びつづけたのは差別の表れであろう。

つづけて李朝は、日本の国書の差出人を咎めた。差出人は、当然明治天皇であり、文中にも天皇とか、勅(皇帝の命令)という文字があった。李朝にいわせれば、天も皇も尊い文字で、これが使えるのは中国皇帝以外にはいないのである。日本の国書を受け取れば、「天皇」を認めたことになる。

李朝は、そうした日本を儒教を知らない蛮国として、憐れみを込めて罵倒したのだった。

中国側がどう反応したか不明である。

蛮国相手にいちいち目くじらを立てるなど、沽券にかかわる。放っておけ、とでも思ったかもしれない。

日本側はロシアの南下に備えて、軍事同盟を結ぶべく鎖国をしていた李朝を開国させて、近代化を図ろうとしたのだが、この一件は、やがて「征韓論」に発展(?)していく。