■素戔嗚(スサノオ)

黄泉の国から帰ったイザナギは、死の国に行って穢れたとして禊(みそぎ)をすると多くの神々が生まれ、最後に左眼から天照大御神(アマテラス)、右眼から月読命(ツクヨミ)、鼻から素戔嗚命(スサノオ)が生まれた。

イザナギは、アマテラスには天(高天原)を、ツクヨミには夜を、スサノオには海を治めることを命じ、 アマテラスとツクヨミはそれに従ったがスサノオは母(イザナミ)の死を嘆き悲しみ、すさまじい勢いで泣き叫んだ。それは青山を枯らし、川や海を干上がらせるほどだったので、怒ったイザナギから追放されてしまう。

スサノオはイザナミに会いに黄泉国、ついで母の故地根堅国(島根県か?)に行こうと思い、その前にアマテラスに別れを告げるべく高天原に行く。しかし事情を知らないアマテラスは、高天原を奪いに来たと思い、武装して天の安河を挟んでスサノオと対峙した。

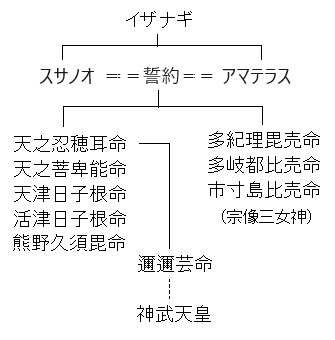

スサノオは誤解を晴らすため、ここで誓約をする。

誓約(うけい、宇気比とも)とは占いの一つで、神意を問い自分の正しさを証明するために行われた。自分が正しければ、こういう結果になるとあらかじめ宣言する。古代、占いは神意を確認する厳粛な儀式だった。

この時の宣言は、アマテラスが産んだ子は女、スサノオが産んだ子が男ならスサノオは潔白だという。

結論としてアマテラスから三柱の女神(宗像三女神)が生まれ、スサノオからは五柱の男神が生まれ、スサノオの身の潔白(?)は証明された。神武天皇は天之忍穂耳命(アマノオシホミミ)の子孫になる。しかし、せっかく潔白が証明されたスサノオは、なぜか突然狂暴化し暴れまわるのである。

これから先、天岩戸の話はよく知られているので割愛するが、ここの部分(誓約からスサノオ追放まで)は、高天原の出来事としてもっとも具体性に富んだところだろう。

高天原を追放されたスサノオは、根堅国に向う。

途中空腹を覚えたスサノオは、大気津比売(オオゲツヒメ)に出会い、食事を乞うた。

ヒメは了解し、様々な食物をスサノオに与えたが、不審に思ったスサノオが様子をのぞき見すると、鼻や口、尻から出たものを食材として調理していた。それを見たスサノオは、汚物を食べさせたと怒り、ヒメを殺してしまった。 すると、ヒメの頭から蚕が、目から稲が生まれ、耳から粟が生まれ、鼻から小豆が生まれ、陰部から麦が生まれ、尻から大豆が生まれた。ここからオオゲツヒメは、五穀・食物の生誕の神とされる。

スサノオとオオゲツヒメとの一件は、「ハイヌウェレ型神話」として知られる。

この神話の元は、このような話である。

インドネシアのウェマーレ族の娘ハイヌウェレは、様々な宝物を大便として排出することができた。あるとき、踊りを舞いながらその宝物を村人に配ったところ、村人たちは気味悪がって彼女を生き埋めにして殺してしまった。ハイヌウェレの父親は、掘り出した死体を切り刻んであちこちに埋めた。すると、彼女の死体からは様々な種類の芋が発生し、人々の主食となった。

これは穀物の起源の話であり、インドネシア、ポリネシアからアメリカ大陸に分布するという。

話はかわるが、土偶といえば縄文時代に土で作られた人形でいろいろな形があるが、そのほとんどが女性、しかも妊婦が多い。不思議なのは、体の一部が、あるいは多くが破損している、それも経年変化などで自然に壊れるのではなく、人為的に壊されたと思われるものが圧倒的に多い。(破損のない土偶は全体の5%程度といわれる)

|

|

これについて、このような考えがある。

これらの土偶は周知のように、そのほとんどが女性をかたどっているうえに、妊娠の様子があらわされているなど、豊穣母神として解釈するのがもっとも自然と思われる。

したがってこのような母神的神格を表す像が右のような取り扱いを受けているということは、その時代にすでに、オオゲツヒメ神話(次章参照)の原型となった神話が、わが国に存在したことを示唆する。

つまり縄文土偶は、殺され、ばらばらにされることによって、身体から作物を生じさせるオオゲツヒメ的女神格をかたどったものであった。(日本神話の源流/吉田敦彦)

ただし、農耕は弥生時代からはじまったので、縄文という時代はまだ早いという理由で、この説には反対派も多い。

しかし、頭から否定もできないだろう。

農耕は弥生時代をまたずに、地域によっては縄文時代からはじまっていたかもしれなし、その地域が土偶を作る地域だったら矛盾はあるまい。

それにしてもおもしろい説ではある。

この後通常は、スサノオは高天原から出雲の国に降り立ち(天である高天原から追放されるとは、地上に降り立つことだから)、八岐大蛇を退治し生贄にされかかった娘クシナダヒメを妻にする。大国主命はこの二人の子孫である。八岐大蛇退治は、ペルセウス・アンドロメダ型神話としてよく知られるのでここでは割愛する。

■スサノオとは

それにしても、スサノオとは何者なのか。

ある時は母を慕って泣きわめく幼児のように、またある時は高天原で暴れまわり、自分のために食物を用意してくれたオオゲツヒメを殺す無法者。また、クシナダヒメにとっては英雄であり命の恩人になる。

話は先のことになるが、私は、アマテラスのモデルは卑弥呼であり、高天原は北九州、具体的には邪馬台国と考える。

そうなると、高天原を追放されたスサノが行ったのは、記紀では出雲だが、実際には・・そのような歴史上の事実があったとすれば・・北九州のどこかであろう。

しかし、日本書紀のスサノオの項目に、このような一文がある。

一書に曰く。

素戔嗚(スサノオ、日本書紀ではこうに書く)は、行いがひどかったので高天原を追放された。スサノオはその子五十猛神(イソタケル)を連れて「新羅」の国に降りた。そこで「私はここ(新羅)にはいたくない」といって舟を造り出雲の国に着いた。

日本書紀には、しばしば「一書に曰く」という文言がある。これは当時存在した日本書紀以外の歴史書の文章で、「・・こういう説もある」、「一説には・・・」という意味と解釈できる。これによればスサノオの行った先は、出雲ではなく新羅だという。

ここで私は、素人的な発想をする。

アマテラスとスサノオは姉弟ではなく、スサノオは朝鮮半島からやって来て高天原を侵略する敵対勢力だったとのではないか。誓約の後、突然狂暴化したのがその証拠である。

これが小説なら、高天原に侵入したスサノオ軍はアマテラス軍を破り、スサノオはアマテラスを「戦利品」として扱い、子供を産ませた、となる・・・かな。

歴史上、勝利者が敗者の妻や娘を側室にするのはめずらしいことではない。

清原武貞は討ち取った安倍貞任の妹に子を産ませているし(奥州藤原氏の祖、藤原清衡)、平清盛は常盤御前を、武田信玄は諏訪頼重の娘を側室にし、それぞれ子を産ませている。

やがてスサノオは高天原を追放されるが、これはアマテラス側が勢力を盛り返し、スサノオ軍を追い払った、とも考えられる。

これが第一次侵略。ついで第二次侵略者は、出雲に上陸し現地の軍(これを八岐大蛇とした)やぶり、出雲に建国したのではないか。八岐大蛇を退治してスサノオは草薙剣(クサナギノツルギ)を手に入れたが、これは出雲を征服した時の戦利品であろう。

いずれにせよ、スサノオはアマテラスの弟ではないと思われる。

私はイザナギ・イザナミの本質は蛇神と思っているが、スサノオは、系図上はともかく、その子とも思えないので蛇ではない。それどころか蛇の同類ともいえる龍、それが発展したヤマタノオロチを退治したのだから。

■大国主

大国主命(オオクニヌシ)は、スサノオとクシナダヒメの子孫になる。

出雲の王ともいうべき人だが、何事もなくすんなりとトップになったわけではない。オオクニヌシの妻須勢理毘売(スセリビヒメ)に嫉妬した兄たちから与えられた試練、時には死ぬような試練を乗り越え、やっとの思いで王座に就いたのだ。よく知られた「因幡の白兎」は、この試練の時の話である。

その後、オオクニヌシは領地を広げていくが、記紀はその詳細を伝えていない。

ただ、播磨国(兵庫県)の風土記によれば、そこで韓(から)の国から妻を追いかけて来日した天日矛(アマノヒボコ)と戦い、これを破ったという。余談だが、系図をみるとヒボコは神功皇后の祖先になる。

それと少彦名神(スクナヒコナ)という神が現れ、オオクニヌシの国造りに協力したという。

スクナヒコは一寸法師のように小さな神で、笹の舟ならぬガガイモの殻の船に乗って来た。大国主の「大」に対して小さいという意味で、「少」の文字を当てたらしい。

|

|

| ががいも | 少彦名神(赤丸)と大国主(部分) 酒列磯前神社より |

それはともかく、この神は用がなくなると消えてしまう。あまりの唐突な登場と退出だが、なんとなくだが、これは記紀が書かれた時代以前からの伝承ではなく、記紀の編纂者が作為的に創作した文のようにも思える。

では何のためにといえば、この後行われる「国譲り」につなげるため。つまりオオクニヌシの領土拡張(実際どれほどの拡張かは明確ではないが)には、協力者(同盟軍)がいたが、目的とする領土を得た後、この協力者はオオクニヌシに消されたのではないか。

この神の記述は記紀ではすくないが、万葉集などには載っているので、ある程度人に知られていたのだろう。

一例をあげれば、万葉集』巻三雑歌より。

原文 大汝 小彦名乃 将座 志都乃石室者 幾代将經 読み 大汝(おほなむち)、少彦名(すくなひこな)の、いましけむ、志都(しず)の石屋(いわや)は、幾代(いくよ)経(へ)にけむ生石村 作者 生石村主 真人(おいしのすぐりの まひと) 意味 主真人(おいしのすぐりの まひと)大汝と、少彦名がいたこの静の窟は、どれくらいの年月を経たことか

大汝(おほなむち) ・・ 大国主命のこと

志都の石屋 ・・ 静の窟(しずのいわや)。島根県大田市の海岸にある岩屋といわれている(異説もある)。オオクニヌシとスクナヒコの住まいだったという。

「オオクニヌシ」という名は固有名詞とは思われない。つまり特定の一人ではなく、大和朝廷の侵略に抵抗した各地の豪族を、「オオクニヌシ」という一人称に集約したのではないか。

オオクニヌシには、別の名前、一例をあげれば・・・大穴牟遅(おおあなむち)、八千矛(やちほこ)

、葦原色許男(あしはらのしこを)、宇都志国玉(うつしくにたま)、杵築(きづき)・・・がやたらと多いのも、その証拠の一つと思われる。

さて、苦労して造った国だが、オオクニヌシは高天原のアマテラスが送り込む将軍に屈し、せっかく築いた出雲国を奪われてしまうのだ。(国譲りの神話)

■国譲り

経緯を簡単に書けば、アマテラスは葦原中国(とよあしはらのなかつくに)は私の子が治めるべき国であるとして、天忍穂耳命(アメノオシホミミ)を平定を命じた。

豊葦原中国(トヨアシハラノ

ナカツクニ)、あるいは豊葦原瑞穂国(トヨアシハラノミズホノクニ)とは、天空の高天原と地下の根之堅洲国(死者の国)の中間、つまり現実の地上世界を指すとされる。

しかし高天原に帰ったオシホミミが報告するには、、「葦原中国は大変騒がしく、手に負えない」、ということだった。

アマテラスは天安河(アメノヤスカワ)の河原に八百万の神々を集め、どの神を葦原中国に派遣すべきか問い、一同に押された天菩比命(アメノホヒ)が派遣された。しかしアメノホヒはオオクニヌシに丸め込まれ、3年経っても復命しなかった。

アメノホヒは、後に出雲国造の祖先とされる。

国造とは、その地方を支配する地方豪族が任じられ、その国内で軍事、行政、裁判などを担った。現在も出雲大社の宮司を務める千家氏は、その子孫である。

アマテラスはふたたび八百万の神々と協議し、天若日子(アメノワカヒコ)を派遣した。ところがワカヒコはオオクニヌシの娘を妻にしてしまい、8年経っても高天原に戻らない始末だった。結局、ワカヒコは高天原から飛んできた矢に当たり死ぬ。

三度目に高天原から送られた神は、建御雷(タケミカヅチ)といった。タケミカヅチは、天鳥船(アメノトリフネ)に乗って出雲の伊那佐之小浜に降り立ち、浜辺で剣を抜いて逆さまに立て、その切先にあぐらをかいて座った。それからオオクニヌシに向かって、「天照大神は、この国は神(アマテラス)の御子が治めるべきである」といい、国を譲れと迫った。伊那佐之小浜(イナサノオハマ)は、島根県出雲市の稲佐の浜といわれている。イナサとは、否左(Yes or No) の意味がある。

さてオオクニヌシはこういわれると、漁から戻った息子の事代主(コトシロヌシ)に相談すると ① コトシロヌシは、「国を譲るのがよろしいでしょう」と答えた後、逆手を打って乗ってきた舟に隠れた。

つぎにオオクニヌシは、もう一人の息子建御名方(タケミナカタ)に訊くとタケミナカタは ②タケミカヅチと力比べをしてあっさり負けてしまった。負けたタケミナカタは、逃げに逃げて科野国(信濃国)の州羽の海(諏訪の海、諏訪湖)にたどり着いたところでタケミカヅチに追いつかれ、殺されそうになったので命乞いをし、「信濃からは出ない」という条件で助けられた。タケミカヅチは出雲に戻り、オオクニヌシに再度尋ねたところ、③オオクニヌシは「二人の息子が恭順したのなら」と国を譲った。

|

|

伊那佐之小浜(稲佐の浜) |

さて、このエピソード。歴史上の事実とすれば、どのように解釈できようか。

神社庁のホームページにも書かれてはいるが、よく知られていることで、さほどの内容ではない。また、出雲大社のホームページにはこのように書かれている。神社庁も出雲大社側も立場上、あまり大胆な解釈はできないだろう。

大国主大神様が国づくりによって築かれた国は、「豊葦原の瑞穂国」と呼ばれ、あらゆるものが豊かに、力強く在る国でした。大神様は国づくりの後、築かれた国を私たち日本民族を遍く照らし治める天照大御神様へとお還し(国土奉還=国譲り)になりました。

そこで天照大御神さまは国づくりの大業をおよろこびになり、その誠に感謝なさって、これから後、この世の目に見える世界の政治は私の子孫があたることとし、④あなたは目に見えない世界を司り、そこにはたらく「むすび」の御霊力によって人々の幸福を導いて下さい。

以下私の考えを含めて書くが、やたらと独りよがりが多いことを、はじめにお断りしておく。

圧倒的ともいえる強大な敵が侵略してきた場合、侵略される側はどのように対処するだろうか。オクニヌシとその二人の息子には、その代表的な対処を現わしているように思える。

つまり

・逃げる(コトシロヌシ 上記 ①)

・適わぬまでも戦う(タケミナカタ 同 ②)

・あきらめて何もしないで降伏する(オオクニヌシ 同 ③)

この三通りではないか。

このような対処方法がいくつもあるわけがない。古事記の編纂者は、オオクニヌシと二人の息子にあてはめたのではないか。

苦労に苦労を重ねて築きあげた国を、いきなりやって来た「赤の他人」にあっさりと譲るなど、現実のものとしてあり得ることではない。

国譲りは、決して平和裏におこなわれたものではなく、高天原に降伏したオオクニヌシは、息子どもども殺されたのだろう。「①舟に隠れた」とか、「④目に見えない世界」とは、死を与えられたとしか解釈のしようはない。この「目に見えない世界」を司る神殿が、オオクニヌシを祀る出雲大社であることはいうまでもない。(出雲大社について、私はここにも書いたので参考にしてください。)

古代、信濃国に移り住んだ部族としては安曇族が知られている。

私は、タケミナカタは、「タケムナカタ」に通ずるものかもしれないと考え、安曇続と同じ海洋民族の宗像氏を連想してしまった。しかし安曇にしても、宗像にしても、タケミナカタの正しい(?)ルーツだとしたら面白いことではある。

出雲は高天原の侵略に屈し、領土を奪われたのだろう。高天原から派遣された将軍はタケミカヅチで三人目だが、二度目の将軍アメノワカヒコは不幸な死に方をした。おそらく戦死したのだろう。

ここでいう「三」という数字は、人数や回数でいう三ではなく、数多いという意味にもとらえられる。

三絶(さんぜつ)という言葉があって、

孔子が、ある書物を繰り返し繰り返し読んだので、その綴紐(とじひも)が三度も切れてしまったという故事による。この三も実際の回数ではなく、数の多いことを表す。

大和朝廷、高天原にとって出雲は相当の難敵、強敵だったといえる。

逆いえば、そのような難敵をも服属させるほど、アマテラスの威光は強大だった、と主張したいのだろう。

ここで興味深い

力比べに負けたタケミナカタは信濃国の諏訪まで逃げたが、これも不思議な話である。

いかにオオクニヌシが、大国の主であったといしても、その勢力範囲が出雲から信濃まで及ぶものなのか。おそらくタケミナカタは、信濃国の諏訪地方の「オオクニヌシ」、つまり諏訪の土着の豪族だったのではないだろうか。余談ながら戦国時代武田信玄に滅ぼされた諏訪氏は、このタケミナカタの子孫を称して、地元では半神的な尊崇を受けていた。

この時代、出雲から信濃へかけた広大な地域を支配できるような政権があろうはずがなく、オオクニヌシが建国した葦原中国とは、出雲を中心にした一部の地域だったろう。逆をいえば、記紀の編纂者は、真実かどうかというより、オオクニヌシが出雲から信濃にかけての支配者であった。アマテラスはそれを服従させたのだ、といいたかったのだろう。

この物語が歴史上の出来事とすれば、いつごろのことだろうか。

この後、邇邇芸命(ニニギノミコト)等による「天孫降臨」と神武東征があるが、実際には10代天皇崇神天皇で、西暦3~4世紀のころではないか。

いずれにせよ、出雲という国は大和にとって非常な難敵だったのではないか。それは「出雲」という国名にもあらわれているように思える。

■出雲という国名

国造(くにのみやつこ、こくぞう)とは、地方の豪族のなかから朝廷から任命されてその地方を統治した。

大化の改新以後は廃止された。

奈良時代、出雲国造だけは、就任時に朝廷に出向き神賀詞(かむよごと)を奉る習いがあった。

この賀詞は「出雲国造神賀詞」といい、オオクニヌシが「大倭国(おおやまとのくに)」を讃え、自らは杵築宮(きづきのみや、後の出雲大社)に身を隠した物語を述べて、天皇家の臣として神宝を奉り、神賀(かむほぎ)の吉詞(よごと)を申しあげる、という前面服従の言葉だった。

繰り返すが、このような服属の賀詞を述べるのは、出雲国造だけである。

これはどういうことなのか。

歴史学者の井上光貞氏はこのように述べておられる。

大和朝廷の国土統一、および国家形成の課程において、この出雲国造の勢力が大きな敵対勢力であって、これを服属させ、その祭祀権を中央に統合したことが大和朝廷の国家形成上重要な意味を持っていたためであろう。

そしてこのことは、なにも8世紀の奈良時代や、大化の改新のおこなわれた7世紀におこったことではなく、「旧辞」のつくられた6世紀よりも、さらに以前のできごとであったであろう。日本の神話で出雲平定が大きな意味をしめるのは、けっして偶然ではなく、それが日本国家の成立上、いわば構造的に重要な意をもっていたからであろう。(井上光貞 日本の歴史1)

(※)『旧辞』(きゅうじ、くじ)とは、記紀(古事記や日本書紀)以前から存在したと考えられている日本の歴史書の一つ。内容は伝わっていない。

山陰地方のその国は、大和朝廷(神話では高天原)にとって非常に平定が難しく、幸い大和朝廷が勝利したが、へたをすれば逆に滅ぼされたかもしれないほどの強敵であったろう。

戦後、大和の王は、我が子孫はあの国のことを永久に忘れてはならない。あの国を永久に許してはならない、と考えたことだろう。

そして、「悪意」をこめて、その国を「出雲」と名付けたのではないか。

そう。

大和朝廷にとって、出雲とはきわめて不吉で縁起でもない名前なのだ。

なぜなら、大和朝廷の最高神は天照大神。いうまでもなく太陽である。

雲が出れば太陽を隠すのだから、大和朝廷にとって出雲という名は、これ以上不吉な国名はないだろう。