■万世一系という不思議さ

「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とは、いうまでもなく旧大日本帝国憲法の一節だが、天皇家の万世一系を謳うのは明治政府だけではない。古事記にしろ日本書紀にしろ、矛盾や疑問を孕みつつも、万世一系を前提に書かれているのはまちがいないだろう。

万世一系といえば、話は飛ぶが、かつて中国には「宋」という国があった。

907年唐が滅びると、その後50年という短期間に、黄河流域に5つの王朝が興り、さらにそれ以外の地域に10ほどの独立政権が誕生した(五代十国)。

五代とは、後梁(こうりょう)、後唐(こうとう)、後晋(こうしん)、後漢(こうかん)、後周(こうしゅう)を指すが、後周の後に興ったのが宋である。建国者は趙匡胤(ちょうきょういん)(在位960~976)、首都は開封。これを歴史上北宋と呼ぶ。北宋は軍事的には弱国で、周辺の遼(りょう)とか金という国に圧迫され一旦は滅びたが、ほどなく後に南宋と呼ばれる国として再興された。

その北宋。

北宋の雍熙元年(984年)は、2024年の大河ドラマ「光る君へ」で知られる紫式部が、源氏物語を執筆するやや前の時代である。天皇は円融天皇(在位969~984)。

宋の歴史書である宋書によれば、その年の3月、北宋の皇帝太宗(在位

976~997)は、日本から来た東大寺の僧奝然(ちょうねん 938~1016)を引見し様々な質問をしたが、日本の国王の話になると奝然は、こう答えたという(宋史

日本伝)。

日本では、国王(天皇)は代々一家が世襲し、その臣下も官職を世襲している

このことからも、日本では万世一系がごく普通のこととして「定着」していたのだろう。

その後太宗は嘆息し、宰相にこう語ったという。

日本など島夷(島に住む蛮族の意味)にすぎない。しかし王(天皇)も臣下も世襲していて絶えていないという。これぞまさしく王朝のありかたであろう。それに引き換え、わが国は朱全忠による禅譲以後分裂し、王も大臣も世襲できる者は少なかった。

*雍熙(ようき)は、北宋の年号。984~ 987年。

*907年、朱全忠(852~912)は唐の哀帝から皇帝の座を譲られ(禅譲)、新しい王朝梁を建国した。

なぜ天皇家は万世一系なのか。

私にとっては、大いなる疑問でもあった。古来、国家(王朝)は栄えた後は滅びるのが普通だから。

たとえば中国最後の王朝となった清王朝(存続期間 1636~1911)は、漢民族からは蛮族とされた女真族のヌルハチ(1559~1626)が興した国である。1593年、分裂していた女真族を統一したヌルハチと、その後を継いだホンタイジ(1592~1643)は当時の中国、明王朝と戦い清王朝の基礎をつくった。

その後清王朝では康煕帝、雍正帝と名君が即位し、つぎの乾隆帝(けんりゅうてい 生1711~没1799、在位1736~1795)の時最盛期を迎え、中国史上最大(現在以上)の領土を得ることになる。しかしそれは、同時に腐敗と退廃のはじまりだった。アヘン戦争(1840年)の敗北をキッカケに、列強の侵略を受け目を覆うような状態になったのは周知のとおりである。

栄枯盛衰は清王朝だけではなく、中国の歴代の王朝はいずれも同じである。

なぜどの王朝も栄枯盛衰を繰り返すか。

皇帝が先祖(創業者)の血みどろの戦いを忘れ、太平の世をむさぼりはじめた時、彼等は単に先祖の遺産を食いつぶし、酒色に耽けるだけの木偶人形になるしかなかった。これは室町時代の多くの守護大名や、江戸時代末期の旗本もまた同様である。

不思議なことに、一旦下り坂になった王朝には、名君と呼ばれるような人はまず登場しない。

大体においてロクな者が皇帝にならず、物事を判断・決裁する能力もない。だから権力は家臣・・・例えば宦官・・・に移ってしまう。

権力を握った家臣は、その権力を維持するために自分以上の役職にある者、能力のある者を追放してしまう。もちろん 「皇帝の名」 において。さらには名君登場を防ぐため、王族であっても無実の罪を着せて殺してしまう。秦の趙高(?~前207)などはその典型といっていい。

贅沢(中国の場合、これがハンパじゃない)をするから国庫は火の車。反乱が起きれば追討軍を差し向けるが、もちろん膨大な費用がかかる。いずれにせよ、カネの不足は増税でまかなう以外にない。増税に苦しむ民衆は、土地を逃げ出し流民になる。

流民のままではメシが食えないから盗賊となる。類は類を呼び、盗賊が大集団と親分が生まれ、子分が集まり組織が作られる。そうなると盗賊団というよりは、もはや軍隊であり、反乱軍なのだ。それは秦末期の陳勝、呉広に代表される。

反乱を鎮圧するのはもちろん政府軍だが、政府軍の最下層の兵は反乱軍と同じ一般民衆で、反乱を起こす側とは紙一重の立場なので戦意など高まるはずもない。

もし反乱軍が政府軍に打ち勝てば、その反乱の指導者が新たな王朝を建て、皇帝に即位するようになる。

そして王朝の最後の皇帝は例外もあるが、反乱軍による血の粛清を受けるために存在するようなものだった。中国王朝の歴史は万世一系どころか、この繰返しといっても差し支えない。

*趙高(ちょうこう ?~前207)、秦始皇帝に仕えた宦官で政治家。始皇帝の死後権力を握ったが各地で反乱が続発する。

秦の滅亡後 ほどなく始皇帝の子の子嬰(しえい、?~207)に殺された。

*陳勝(ちんしょう ?~前208)、秦末期の農民。仲間の呉広と共に反乱起こした。この時の言葉が有名な「王侯将相寧有種也(王になるのも侯になるのも思いのままだ)。

*呉広(ごこう ?~前208)、陳勝と共に反乱を起こしたが秦の章邯将軍(しょうかん、?~前205)に敗れた後、陳勝の部下に殺された。

ところが、日本においては、天皇家は滅びず、今日までつづいている。文字どおり万世一系である。

そのため、日本は世界最古の国ともいわれている。

しかし、いくら私のアタマがお目出たくても、万世一系をそのまま素直に信じているわけではないし、それを賞賛するつもりで、このコンテンツを書いているわけでもない。

王朝交代は、実際あったろうと思うからこれを書いた。

私は、世界史上の奇跡ともいえる万世一系を、その奇跡のナゾが知りたいだけである。

■三皇五帝

ここで日本と比較するために、話の舞台を古代中国に移す。非常に簡単な表で申し訳ないが、新石器時代から後漢まで、王朝の名前と建国者はこのようになる(五帝以前には王朝名はない)。後漢の後、現代まではここをどうぞ。

|

王朝名 |

建国者 |

年代 |

|

| 神話・伝説 | 先史時代 | ||

| 三皇 | |||

| 五帝 | |||

|

? |

夏 | 禹 | ?~紀元前17頃 |

| 歴史 | 殷 | 湯王(太乙) | 紀元前17世紀頃~前1046年 |

| 周 | 武王(姫発) | 紀元前1046~前256年 | |

|

秦 |

始皇帝(瀛政) |

前221~前206 | |

|

前漢 |

高祖皇帝(劉邦) |

前202~8 | |

|

新 |

王莽(莽巨君) |

8~23 | |

|

後漢 |

光武帝(劉秀) |

25~220 | |

中国史上最初の王朝は殷王朝だが、それに先立って夏(か)という王朝があったとされる。さらにそれ以前は、三人の皇と五人の帝がいたという(三皇五帝)。もちろんこれは歴史ではなく伝説・神話の話である。

ただし夏王朝については、河南省洛陽市で発見された新石器時代末期とされる二里頭遺跡が、夏王朝のものと考える人もいる。だから上の表でもグレーにしています。

三皇五帝の個々の名前には諸説あるが、多くの場合三皇とは、伏羲(ふせぎ)、女媧(じょか)、神農(しんのう)、五帝とは黄帝、顓頊(せんぎょく)、嚳(こく)、堯(ぎょう)、舜(しゅん)をいう。舜の後を継いで帝になったのは禹(う)という。伝説・神話では、三皇の伏羲と女媧は、蛇身人首で夫婦、あるいは兄妹とされる。洪水が起きたとき、この二人だけが生き残りやがて中国人の先祖になったという。

つづく神農は牛頭人身で、手あたりしだい草を食べて薬草と毒草を区別し、それを民衆に教え病人を治した。しかし体内に蓄積した毒の中毒で亡くなったという。また農具を作って耕作を指導したという。いずれにせよ三皇は異形の者たちであった。

|

|

|

|

| 伏羲と女媧 | 神農 |

五帝の最初の黄帝は姓は姫、氏は軒轅(けんえん)。黄帝は、従わない者たちを討ち、支配領域を広げたという。

中国が漢の時代、黄帝内経素問(こうてい だいけい

そもん)という医学書が著された。黄帝と六人の医師たちとの問答集として書かれている。

黄帝の後は顓頊(せんぎょく)、嚳(こく)、堯(ぎょう)と続いた。

尭は、多くの家臣が推す舜(しゅん)を招いて摂政としたところ、舜は人物の賢愚を見分け、才能による登用して仕事をさせ国は大いに栄えたため、尭は舜を厚く信頼し、晩年帝位を舜に譲った。

|

|

| 黄帝 | 顓頊 |

|

|

|

| 嚳 | 尭 | 舜 |

尭の時代、黄河が氾濫し深刻な状態になった。暁は賢者といわれた鯀(こん)に治水を命じたが、9年経っても工事に成功したかったため、摂政だった舜に処刑されてしまった。

尭から治水命じられたのは、鯀の息子の禹(う)である。

禹は父の無念を晴らすべく13年間の艱難辛苦に耐え、ついに治水に成功した。その功績をはじめ、人々の推薦もあって舜は帝位を禹に譲った。

禹は、その後に続く夏王朝の始祖となった。禹の開拓した地域は禹域と呼ばれ、中国の別名にもなっている。

こうしたことから禹は治水の神とされ、日本国内にも氾濫の多い河川の近くには石碑が建っているところが多い。

|

|

|

大禹謨 |

禹 |

このような碑のなかに、大禹皇帝碑(だいうぼ 太田川改修工事の碑 広島)と銘うった碑があるが、これは間違い。禹は帝王にはなったが皇帝にはなっていない。皇帝という称号は、この時代よりはるか後年、秦の嬴政(えいせい)が、他の六国を滅ぼして中国大陸を統一した後、三皇五帝の徳を併せもつという意味で創作した言葉なのだ。

禹が実在した人かどうか不明だが、古代ではきわめて有名人で、かつて孔子はこう語った。

子曰、禹吾無間然矣 (禹は我、間然とするところなし)

孔先生はこう仰った。禹は非のうちどころのないすばらしい人だ。(「論語」泰伯第八)

さて尭は舜に、舜は禹に帝位を譲ったと前述した。

尭・舜・禹に血縁関係はなく、世襲ではない。もっとも舜は、尭の娘(しかも二人)を妻にしているので、全くの他人ではないが。

王朝交代には二つの方法がある。

武力によらず、人物を見込まれて帝位を譲ることを禅譲(ぜんじょう)という。これに対して、武力で政権を倒し強制的に王朝を交代させることを放伐(ほうばつ)という。

どちらも前の王朝と、そのつぎの王朝の創始者の姓は異なる。だから易姓(えきせい・・・姓が変わること)という。

夏王朝最後の帝王は桀王(けつおう)という。

桀は、美女に溺れ贅沢な暮らしをして政治をないがしろにし、諌言する家臣には死を以て報いた。国力は落ち怨嗟の声が高まると、それに応えて家臣の湯(とう)は兵を挙げ夏を滅ぼした。湯が建国した国を殷という。

湯王から30代、殷は紂王(ちゅうおう、?~前1040)の代で周の武王に滅ぼされる。

滅亡直前の夏の桀王と殷の紂王のありさまは、実によく似ているが、それはここでは関係ないので詳細は述べない。

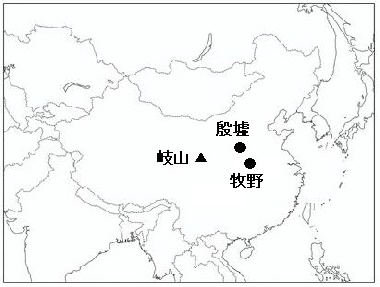

紂(ちゅう)は、暴虐で愛妾の妲己(だっき、?~1046)を溺愛し政治を顧みなかった。重税を課し、天下に怨嗟の声が満ちると徹底的に弾圧した。怨嗟の声に応えたように、岐山(きざん、中国陝西省)の麓にいた周民族(仮称)の西伯昌は姜族と結び、姜族の首長だった呂尚(ろしょう、太公望)を軍師として着々と殷討滅の準備を進めていたが、あと一歩のところで亡くなってしまった。

西伯昌は、周の文王として知られる。西伯というのは、周は殷の西側にあり西方諸国の長という意味で、周の力を警戒した紂王の懐柔策だった。

しかし西伯昌は、父の王季を紂王に殺されていたため、殷を恨むこと甚だしく打倒殷は彼の悲願であった。また姜族は、殷が祭祀につかう生贄の供給源としていたので、これも殷を恨むこと甚だしかった。

さて文王の遺志を継いだ武王は、父の位牌を戦車に乗せ、牧野(ぼくや)の戦いに勝利し、周王朝を樹立。天下を治めることになった。(紀元前1046年)

|

|

|

|

殷と周(岐山) |

周の武王 | 古代中国の戦車(馬車のような・・) |

事の是非はともかく、殷は諸国のトップであり、これは明らかに謀反、反乱だった。

しかし、いつのころからか、武王はこれを「革命」として自分の行為を正当化するのである。

武王はいう。

帝王というものは、誰でもなれるものではない。

天帝から任命されているのだ。つまりこれは天命だ。しかし殷の紂王は暴虐にして人心は離れた。我は紂王を討ち、天命を革めるのだ。

天命を革める(あらためる)とは、つまり革命のことで、日本語にもなっている。

この部分、多少の説明を要する。

古代中国人にとって、天帝とは一神教でいう神の概念に近い。

天帝は、人の中からすぐれた者を選んで我が子とみなし、人類を管理監督させる。それは天命なのだ、と武帝はいう。

天帝が我が子とみなすことから、帝王は天子と呼ばれた。天使ではない。天子は後に天皇を指す言葉として、日本人も使うようになった。

では「すぐれた者」とはどういう人を指すのか。言いかえれば、帝王としての資格とは何か、ということでもある。

古代中国人は、それを徳といった。

書経(しょきょう)とは、古代中国の記録を集めたもので、尭・舜・夏・周における帝王の心構えや君臣の規範とすべきもの等が書かれている。

その中に、舜から帝位譲られた禹に対して、臣下である皋陶(こうよう)が説いたとされる言葉が記載されている。九徳という。

皋陶曰く、寛にして栗(りつ)。柔にして立。愿にして恭。乱にして敬。擾にして毅。直にして温。簡にして廉。剛にして塞。彊にして義。 厥の常あるかを彰かにするは、吉なる哉。

訳すとこうなるかな・・皋陶がいうには、1.寛容だが威厳があること、2.穏やかで能力が高いこと、3.謹厳で礼儀正しいこと、4.明敏で慎み深いこと、5.従順だが果断であること、6.正直で温和であること、7.おおまかだが、筋道が立てられること、8.意志が強く思慮深いこと、9.実行力に富み道理をわきまえている

また儒教では五常(ごじょう)、または五徳といい、仁・義・礼・智・信を指す。これに加えて孝・ 悌(てい)・忠の八項目を人としての徳目とし、それを失くした者は忘八と呼ばれた。

古代中国では、伝統的に支配者を王者と覇者に分ける。

徳をもって民衆を支配する者を王者といい、武力をもって支配する者を覇者という。

しかし尭や舜はともかく、現実の中国史でそのような有徳の帝王(皇帝)などいたためしはなく、これ(王者と覇者の分類)は、一種の理想論的なものであった。(三国志演義の劉備玄徳は、理想的支配者として描かれている)

《余談》

●岐阜

1567年、織田信長は美濃国に攻め込み、稲葉山城を攻略。名を岐阜と変えた。

これは周が岐山の麓から興り、天下を取った故事にちなみ岐阜としたという。岐阜の阜は岡の意味であり、岐阜と岐山は同じ意味になる。

●伯夷(はくい)・叔斉(しゅくせい)

この武王の戦いに反対する者もいた。伯夷(はくい)と叔斉(しゅくせい)という兄弟である。

二人は孤竹国(こちくこく)の公子で、父から弟の叔斉に位を譲ることを伝えられていた伯夷は、遺言どおり叔斉に位を継がせようとした。しかし叔斉は、兄を差し置いて位を引き継ぐことはできないと、これを拒絶。兄弟は、二人そろって国を出てしまった。困った家臣たちは二男を立てて主君とした。兄弟が周に着いた時、武王は丁度出陣するところだったが、王の馬の轡(くつわ)を取り、家臣の身で主君と戦うのは忠とはいえない、父(文王)の喪も明けぬうち挙兵することは孝ではないと、武王を諫めた。武王の左右の兵士は兄弟を斬ろうとしたが、太公望呂尚が止めた。周が天下を取った後、兄弟は周の首陽山に隠棲し、ワラビやゼンマイを食べていたがやがて餓死したという。

以上、長々と中国のことを述べた。日本では平安、鎌倉、室町・・・、明治と時代区分は変わったが、これは政権交代であって革命ではないと思う。

日本には、革命を起こさせない「何か」があるに違いない。