■応神天皇

戦前は、記紀や皇室を学術的に批評することは容易なことではなかった。歴史学者の津田左右吉(つだそうきち 1873~1961)は、その著書「古事記及び日本書紀の研究(1919年)」、「神代史の研究(1924年)」で記紀を評して、記紀神話は天皇の日本支配を正当化するために創作された説話であるとし、皇室の尊厳を冒すとされた(津田事件)。

戦後になって記紀の批判が自由になった1948年、考古学者の江上波夫(1906~2002)は騎馬民族征服王朝説を発表し、騎馬民族が南朝鮮を支配してから日本列島に侵入し征服王朝として大和朝廷を建てたと発表した。

続いて1954年、古代史学者の水野祐(1918~2000)によって王朝交代説が唱えられた。

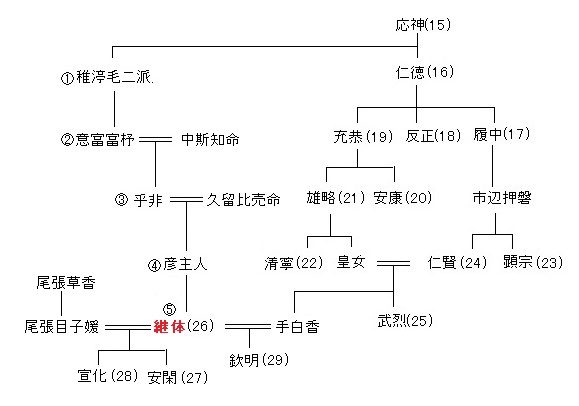

崇神から推古に至るまで、それぞれ血統の異なる古・中・新(それぞれの創始者は崇神、応神、継体天皇)の三王朝が交替していたのではないかとする説で、万世一系の法則を覆すものだった。

現在では江上の説も水野の説も、無批判に受け入れている学者はほとんどいないというが、私は、少なくとも応神は、いや、神功・応神母子は、新王朝の創始者なのではないかと思う。

ここで神功の名前を出したのは、この母子の名前に共通する「神」の字があるからで、ここにも書いたが神という名前がつく天皇は神武、崇神、応神の三人だけだし、天皇でもない皇后につくのは神功ただ一人である。

これはどういうことなのか。

神功は、応神王朝の基礎を作った人だったのではないか。王朝交代説/水野祐を参考に、小説にすればこんなあらすじになるかな。

狗奴国との戦いで邪馬台国が滅亡する直前、卑弥呼は孫のニニギを親邪馬台国の投馬国に亡命させた。その曽孫イワレヒコの代になると狗奴国の圧迫が強まり、イワレヒコは安住の地を求め各地を転々。最終的には奈良盆地にたどり着いた。

やがて狗奴国の王として登場した神功は一代の女傑で、九州全域を支配するようになった。一方、イワレヒコの子孫も奈良盆地を中心に次第に領地を増やし、9代仲哀天皇のころには狗奴国と対抗できるほどの軍事力を持つに至った。

仲哀は先祖(卑弥呼)の恨みを晴らすべく九州に出兵。しかし神功の巧みな指揮に敗れ、仲哀は戦死してしまう。

勢いに乗っ神功軍はそのまま東征し、反対勢力の香坂(かごさか)と忍熊(おしくま)や、仲哀政権を滅ぼし、摂政として応神王朝の基礎を築いた。神功の名前、「神の功績」とはこのことを指す。神功の死後、跡を継いだ応神も英雄的な活動をし、九州から近畿までの強大な王朝を築くに至った。応神の名前、「神に相応しい」とはこれを指す。

後年、記紀の編纂者は、神功の功績をそのまま書くわけにはいかず(なにしろ「万世一系」のタテマエ上、旧王朝を倒して新王朝樹立はあり得ないことだから)、新羅を臣従させたことにした。・・・・・まあ、シロウトの幼稚な想像ですな(笑)

仲哀天皇は、記紀で創作された可能性が高いが、歴史学者の井上光貞氏(1917~1983)は、その著書に応神は実在したと思われる最初の天皇と書いておられる。

ちなみに確実に実在が確認できる天皇は、第21代雄略天皇だろう。埼玉県の稲荷山古墳から出土した鉄剣の銘に雄略の和風諡号のワカタケル大王の名が刻まれているからだ。

神功・応神母子が、新王朝の創始者ということを直接証明するものはない。

しかし、応神陵はその根拠の一つになるのではないか。

応神・仁徳・履中の3天皇といえば、大規模な古墳の被葬者として知られる。

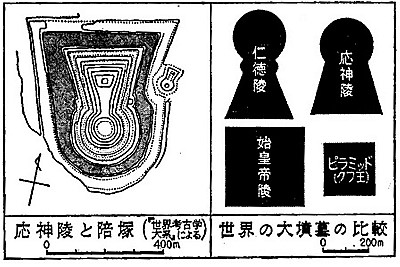

応神陵は、全長は425m、高さ35m。仁徳天皇陵にはやや及ばないが、それに次ぐ大墳墓で、秦の始皇帝陵、エジプトのクフ王陵(ピラミッド)と並ぶ世界最大級の墳墓になる。これをみても、仲哀に代わる支配者である応神の、すさまじいほどの強大な権力がわかるというものだろう。

支配者が、権力の象徴として巨大建造物を造営するのは古今東西、めずらしいことではない。

豊臣秀吉の大阪城などはその好例だろう。中国では秦の始皇帝(紀元前259~紀元前210)が建設した宮殿、阿房宮(あぼうきゅう)は、1万人を収容できたといい、後に項羽に焼かれたが鎮火するのに3か月かかったという。

仲哀の陵墓もあるにはある。

規模は墳丘の長さ245m、高さ19mと応神陵にはおよばないもののこれも相当な規模だが、仲哀の実在性は低く、その古墳も実際には21代雄略天皇の陵墓という説もあるから比較にはならない。

|

|

|

| 応神天皇陵(日本の歴史神話から歴史へ/井上光貞より) | 仲哀天皇陵(とされている) |

■継体天皇

古事記が伝える25代武烈天皇の話はいたって簡単である。

小長谷若雀命(武烈天皇)は、長谷之列木宮で、8年間天下を治めた。天皇には子供が居なかったので、御子代として小長谷部を定めた(*)。御陵は片岡之石坏岡にある。

御陵は片岡の石坏岡にある。

天皇は崩御したが、皇位を継承する皇子がいなかった。そこで品太天皇(応神天皇)の5世の孫、袁本杼命(継体天皇)を近淡海国(近江)から都にお上らせ手白髮を娶らせ、天下を授けた。*御子代として小長谷部を定めた

・御子代・・・子の代わり

・小長谷部・・「部(べ)」は、、ヤマト王権への従属・奉仕の体制、朝廷の職務分掌を指す

しかしなぜか日本書紀は、武烈のすさまじいばかりの残虐さ伝える。ここに書くのも気が重いが、こんな具合である。

①妊婦の腹を裂き、胎児の発育をあらためた

②罪人の指の爪をはがし、芋堀をさせた

③人を木に登らせた後、根元を切って木を倒して殺した ・・・・・

史記が伝える夏の桀王とか、殷の紂王のようだが、古事記と日本書紀の違いは何なのであろうか。

応神の直系は武烈で断絶した。

それを強調するためであろうか。不徳の王朝は断絶する、ということを伝えるためなのか。

さらに武烈は実在した天皇なのか。

武烈の諱(いみな)は小泊瀬稚鷦鷯尊というが、これは仁徳天皇の大鷦鷯尊と雄略天皇の大泊瀬幼武尊を合成したようになっている。また皇后は春日娘子だが、父母、生没年共に不明。子はなく出自も全く不明である。父親が不明の皇后は、史上春日娘子だけである。

このため武烈は架空の存在とする学者は多い。

武烈の後を継いだのは、26代継体天皇である。

上記のように武烈には皇子がいなかったので、朝臣は協議し応神天皇の五世の子孫、袁本杼(おほど、男大迹とも)を越前から迎えた。しかし袁本杼は継体天皇として即位はしたものの、後に都に定めた磐余玉穂宮(いわれのたまほのみや、奈良県桜井市)に入ったのは19年後であった。

水野祐氏(1918~2000)の王朝交代説継体以降、継体を、応神とは別に新たな王朝の創始者と考える人は多い。

応神の直系ではなく傍系で、しかも子孫とはいえ、五世(ひ孫のひ孫)というのはキリが良すぎる、また19年間皇居を造営できなかったのは、敵対勢力を一掃するのに19年かかったということではないか・・・というのが主な理由である。

歴史学者の直木孝次郎氏(1919~2019)は、その著書でこう述べている。

武烈の死後、大和朝廷に分裂が起こり、大和に成立した政府は従来の大和朝廷の支配権を維持してゆくことができず、各地に動揺が起こり、中央に対する地方の動乱が生じた。この形成に乗じ風を望んで北方より立った豪傑の一人が、応神天皇五世の孫と自称する継体であったのではなかろうか。

彼は徐々に近江・尾張の地方を固め、河内・山背(やましろ)に進出し、在地において皇族を自称する豪族や国造級の豪族と結んで勢力を培い、ついに大伴氏も味方につけることに成功し、これを先導として大和に突入し、物部氏も服さしめて反対勢力の中心を打倒し、磐余玉穂宮にはいって、名実ともに皇位を継いだのではないかと考える。

五世の孫は皇族にはあたらない。

律令の規定では、皇族の範囲を、天皇からの直系で四世までは王あるいは女王と呼ばれるが、五世王は皇族とはならないのだ。

継体は当然それを承知で、傍系で五世の孫を称したのだろう。袁本杼は袁本杼であって、袁本杼王ではない。

継体は新王朝の創始者・・・私も以前はそう思っていたが、最近少々考えが変わってきている。

いえ、なに。

浅学なシロウトの浅知恵だが、それには宇佐神宮を舞台にした事件が関わってきている。

■宇佐神宮

応神といえば別名「八幡様」で知られる。

571年、宇佐の地に童子姿の神が現れ、我は応神天皇なりと名乗ったいう。このとき、天より八つの旗が降りてきたので、八幡神(旗は幡に通じる)と呼ばれるようになった。話はずれるが、宇佐の地には大陸からの移住者が多く、中には秦(はた)を名乗る氏族もいたという。旗とは秦に通じ、秦の始皇帝の秦からの移住者という説もある(朝鮮からともいう)。秦は日本の苗字にも多く、字は違うが、羽田、波多、八田などもある。

八幡神は、出現した時は宇佐地方の土着の神にすぎなかった。

しかし東大寺建立のとき、大仏造営に協力するとの神託があったとされ、以後仏教と習合し、八幡大菩薩という御大層なモノになった。

やがて宇佐から奈良、京都にも建立され、武家、特に源氏から石清水八幡宮は篤く信仰され、源頼義(頼朝の先祖 988~1075)の長男がここで元服した。有名な八幡太郎義家(1039~1106)である。1063年、源頼義は由比ヶ浜に八幡宮を建てたが、頼朝これを鎌倉に移した。鶴岡八幡宮である。

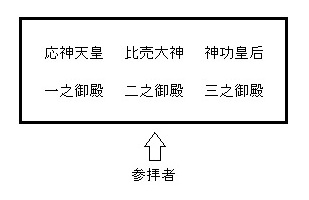

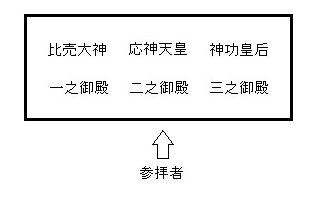

宇佐神宮は725年に創建された。主催神は三柱あって、位の高い順に応神天皇、比売大神、神功皇后となっている。三女神とは、多岐津(たぎつひめ)、市杵嶋姫(いちきしまひめ)、多紀理姫(たぎりひめ)の三女神をいい、天照大御神と素戔嗚(スサノオ)の誓約(うけい) によって誕生したとされる。また、三女神は宗像神社(福岡県宗像市)の主祭神でもある。

宇佐神宮で三柱の主祭神は、上宮を正面からみて左から一之御殿、二之御殿、三之御殿に祀られているが、下記中央のように何とも妙な配置になっている。応神が最高の祭神なら、右のように二之御殿に祀るべきなのではないか。これは大きなナゾである。

|

|

|

|

宇佐神宮上宮 左から一、二、三之御殿 |

実際の配置 |

本来、こうなのではないか |

さて、宇佐神宮といえば、有名な宇佐神宮神託事件であろう。

●宇佐神宮神託事件

この事件はよく知られているので詳細は省き、簡単に経緯を書く。

前置きとして、48代称徳天皇(718~770)は僧の弓削道鏡(700~772)を篤く信任し、一僧侶の身ながら764年太政大臣禅師、翌年法王(仏教の最高位)となった。また実弟の弓削浄人(ゆげのきよと、?~?)が大納言に昇進するなど、多くの一族が立身し藤原氏の反感を買っていた。

① 神護景雲3年(769年)、宇佐神宮より48代称徳天皇に対して、道鏡を天皇にすれば天下太平、との神託があった。、 ② 称徳は再確認のため、和気清麻呂(733~799)を宇佐に派遣した。

③ 清麻呂は宇佐神宮で、「わが国は開闢このかた、君臣の別が定まっていて臣下が君となったことはない。

皇位を嗣ぐ者は、必ず皇室の血筋の者を立てよ。無道の者はよろしく排除すべし」との神託を受けて都に帰り称徳に奏上した。④ 道鏡を天皇に望んでいた称徳は怒り、清麻呂は大隅(鹿児島県東部)に流された。

翌宝亀元年(770年)に称徳天皇が崩御すると、朝臣の評議の結果、皇太子を白壁王(後の光仁天皇)とする称徳天皇の「遺宣」が発せられ、

道鏡は下野国の薬師寺へ配流された。

この事件について、詳細を述べるのは本稿の目的からはズレるので、これ以上は書かない。

ただ、当時宇佐神宮には社家(世襲的に神社に奉仕する家)として宇佐氏と大神氏、禰宜(ねぎ、宮司を補佐する)としてシャーマンを出していた辛島氏があった。それぞれ親道鏡派、反道鏡派もあったようなので、称徳と道鏡のことだけではなく、藤原百川(732~779)やこの三氏も含めて考察しなければまるまい。

この事件について私の疑問は、和気清麻呂は神託を確認するのに、皇室の祖先であるアマテラスを祀る伊勢神宮には行かず、なぜわざわざ九州の宇佐神宮まで行ったのか、ということである。

称徳が、和気清麻呂を宇佐に派遣したのは、道鏡に皇位を譲るという皇室の一大事を先祖に相談するため、神と祀られる先祖の神意を伺うためであったろう。彼女は、宇佐神宮の神託は、天皇家の将来を左右するほどの重みがあると考えたのだろう。

和気清麻呂は継体を祀る神社には行っていない。そのために、アマテラスを祀る伊勢神功より、応神を祀る宇佐神宮を選んだのは、称徳は、アマテラスより応神を皇室の祖先と考えたためではあるまいか。

称徳が、継体の子孫であることは間違いない。しかし、同様に五世で傍系とはいえ、継体が応神の子孫であることも間違いないのではないか。ということは、継体は新王朝の創始者ではなく、19年間大和には入れなかったとはいえ、武烈の後を継いだけなのではないか。

継体の即位は、その後の天皇の即位に大きな影響を残したかもしれない。傍系、五世の孫という強引なまでに血筋に拘るという手法は、天皇になるには、天皇の血筋のものでなければならないという不文律を作ったかもしれない。

それを決定づけたのが、宇佐神宮神託事件だったのではないか。