2021年10月。秋篠宮「眞子さま」は、結婚して皇族を離れ「民間人」となり、呼び名も「眞子さん」になった。

結婚するまでに、彼女と配偶者の小室氏が、芸能人でもないのにマスコミやテレビ、週刊誌の視聴率アップや、売り上げのダシに使われたのはお気の毒としかいいようがない。

それはともかく、周知のとおり女性皇族が結婚した場合、皇族から離れることになる(皇室典範第十二条)。昔の言い方をすれば、臣籍降下である。

■臣籍降下

臣籍降下とは、日本人の序列を皇族とそれ以外(臣下)とし、皇族の人が皇族の身分を離れ臣下(臣籍)に移ることをいう。また皇族とは、皇室典範によって皇統(天皇の血統)に属する天皇の一族(親族)を指す。皇族の身分を離れるのは、たとえば結婚で平成以降も4人いる。もっとも皇族とか、臣下とか、降下などは不適切とされ、皇籍離脱が用いられる。しかし、以下、「歴史」があるので臣籍降下とする。

臣籍降下の歴史を見れば、大宝律令(701年)では、皇族の範囲を天皇から四世までを王、あるいは女王とした。五世の王は皇族ではないが、王号を有し従五位下の位を受ける。ただし六世からは王号は得られない。そのため、歴代天皇から男系で一定の遠縁となった者は順次臣籍に入るものとされた。

平安時代前期、皇室に多くの皇子が生まれると国庫の負担が増すようになり、藤原氏の専制で増えた荘園がさらに国庫を圧迫するようになった。

ついでにいうが、2024年の大河ドラマ「光る君へ」は紫式部を主人公に、貴族社会を描いたものだった。ドラマは面白く、毎回欠かさず見ていたが気になる点は藤原道長が「国民のための政治をする・・・」というようなセリフが時々あったが、これは噴飯ものだろう。

私見だが、当時の藤原氏(特に道長)は日本史上最大の悪徳政治家で、天皇や国民などお構いなしに自家の繁栄だけを目指した。その好例が「一家三立后」であり、その祝いの席で詠んだ歌が有名な「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも 無しと思へば」である。

さて、国庫の負担を軽減する方策として、多すぎる皇族を臣下にするようになる。

その代表が源氏であり、平氏である。

平氏は桓武天皇の子孫で、武家(有名なのが平清盛)と公家の二つの流れだが、源氏は始祖の天皇の名前をとって清和源氏とか、宇多源氏、嵯峨源氏、村上源氏など数多くの流れがある。一例をあげれば、やはり「光る君へ」に登場した源雅信(920〜993、演 益岡徹氏)は、宇多源氏と言われ、59代宇多天皇(867〜931)の孫になる。

臣籍降下は昔の話ではない。

すでに述べたように、女性皇族は結婚で皇族を離れることになる。臣籍降下という露骨な言葉は使わずに皇籍離脱ともいう。

それはともかく、私は以前から、なぜ女性皇族は結婚で皇族を離れるのか、不思議でならなかった。

私なりにその考えをまとめたのが以下の拙文である。

■穢れと清浄

2018年4月、大相撲舞鶴場所で挨拶をした舞鶴市長が、クモ膜下出血を発症して意識を失いその場に倒れた。観客として居合わせた女性看護師4人が駆け付け、土俵に上がって救命処置を行ったところ、行司が「女性は土俵から降りてください」と発言した。さらに、土俵下の相撲協会員が女性たちへ「下りなさい」と指示した。

この対応に「女性差別だ」、「人命軽視ではないか」などの猛烈な批判が集中し、同協会は「人命にかかわる状況には不適切な対応」であったとして謝罪した。

女性が土俵に上がれないことは古くから知られている。

理由は、相撲は神事であり、伝統的に女性を「穢れ」のある存在とみなしてきたため、相撲の世界は女性が土俵に入ることを禁止しているからだ。このニュースは海外でも紹介され、イギリスのBBCテレビ局は、「これが命を救おうとした人への対応か?塩は、相撲協会の頭に撒いた方がいい」と報じた。

さて、古くから、相撲は神事であった。

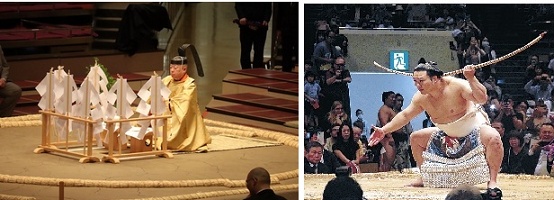

神に捧げるものとして、初日前日には神を迎える「土俵祭」があり、千秋楽の後は神送りとして「弓取り」がある。

ついでながら、私の地元には、相撲の神様とされる野見宿禰(のみのすくね)を祭神とした土師神社(はぜじんじゃ)があり、境内には屋外で行われた土俵がある(土師の辻)。

土俵祭(左)と弓取(右)

土師神社(左)と土師の辻(右)

なぜ女性看護師が土俵から降りるように言われたのか、それは神道からくる女性差別であろう。ではなぜ差別されるのかと言えば、「穢れ(けがれ)」があげられる。これについて、私はここでも紹介したので詳細は省く。

穢れの最高にあるのは死穢(しえ)だが、これは人間、動物を問わない。それは平安時代、宮殿の庭に鳥の死骸が落ちていたため、その日の行事や仕事をすべて取りやめにしたほどだった。つづいて、死を連想させるものとして血も穢れとされた。

以下、穢れについて女性に限って書く。中には露骨な性的表現や、女性には不快と思われる文言があるがご容赦いただきたい。

女性の出産、生理も穢れの一つで、かつては出産や生理のときは隔離され、出産のときは「産小屋」、生理のときは「月経小屋」と呼ばれる小屋(忌み小屋)に入らねばならなかった。豊玉姫(トヨタマヒメ)は、産屋を建てて出産した。生まれた子は鸕鶿草葺不合(ウガヤフキアエズ)。神武天皇の父である。

これは何も日本だけの風習ではなく、アジアだけではなく世界各地で見られる。だから、必ずしもこれを穢れとするのは神道だけではない。日本では忌み小屋の風習は、地域によっては戦前まで続いていたらしい。

しかし、皆さんはご存じだろうか?

現代(2025年)でも、皇族の女性は生理日には皇室行事には出席できないことを。

ばかばかしいことだが、「血の穢れ」を忌み、避けるのが長年の皇室の風習なのだ。女性皇族の方々は、さぞ不快な思いをしてきたことだろう。

さて女性の場合、穢れは生理と出産以外他にもある。暴力で犯されることだ。この場合は穢れというよりは「穢された」だが、女性が未婚だった場合、「傷モノにされた」と、あたかも商品のようないわれ方もした。

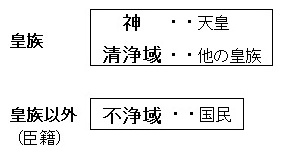

穢れは、不浄といってもいい。図示すれば(たいした図ではないが)、下のようになる。では、不浄の対極にあるものは何かといえば「清浄」であり、皇族であり、その頂点に位置するものが「神」であろう。

結婚による性行為は別に穢されたわけではないが、それによって処女性を失うことで穢れに近い扱いを受けることになる。穢れた者は清浄域には住めない。だから「臣籍降下」となるのではないか。

ではなぜ、民間人が「不浄域」から皇族と結婚し、皇族の一員になれるのか。

女性には非常に無礼ないい方だが、結婚しなければ子供ができないからではないか。かつて「腹は借り物」という言葉があった。つまり母親の腹は子が生まれるまでの借り物で、母親にはなんの権利もないということを表す。

前記した女性皇族は生理日には皇室行事には出席できないことと共に、こんな前時代的な風習(女性差別)は、天皇・皇后両陛下が先頭に立って取りやめにできないものか。

●皇室の女性差別に対する政府の見解(2025年1月29日 NHKニュース)

女性への差別撤廃を目指す国連の委員会が、去年、日本政府に対し、皇位は男系の男子が継承すると定めている皇室典範を改正するよう勧告したことについて政府は女性への差別にはあたらないとして、日本の拠出金を委員会の活動に使わないよう求める異例の対応をとりました。

女性差別撤廃条約を批准している各国の取り組みを定期的に審査している国連の委員会は、去年10月、日本政府に対し、皇位継承における男女平等を保障する必要があるとして、皇位は男系の男子が継承すると定めている皇室典範を改正するよう勧告しました。

これについて、外務省の北村外務報道官は、記者会見で「皇位につく資格は基本的人権に含まれていないことから、皇位継承の資格が男系男子に限定されていることは、女子に対する差別には該当しない。皇位継承のあり方は国家の基本に関わる事項で、委員会で皇室典範を取り上げることは適当ではない」と指摘しました。

そのうえで、委員会の事務を担うOHCHR=国連人権高等弁務官事務所に対し、日本が任意で拠出している資金を、委員会の活動に充てないよう求めるとともに、今年度、予定していた委員の日本訪問を取りやめることを、27日伝達したと明らかにしました。

外務省によりますと、政府は、OHCHRに年間2000万円から3000万円程度を拠出していますが、少なくとも2005年以降、委員会の活動に使われたことはないということです。

政府が、国連に拠出する資金をめぐり、特定の活動に使わないよう求めるのは異例だということです。