■仲哀天皇の死

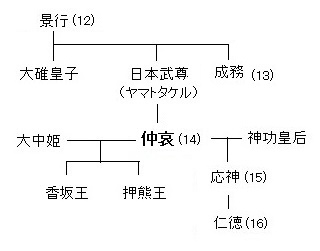

14代仲哀天皇は、12代景行天皇の第二皇子日本武尊(ヤマトタケル)の皇子である。仲哀とその后の神功皇后は、つぎのような有名なエピソードで知られる。

(14)は14代天皇の意味

| (1) |

熊襲(九州)が大和朝廷に叛いたので、天皇は后の神功皇后と共に筑紫国(福岡県東部)の橿日宮(かしいのみや)を行宮として、平定することになった |

| (2) | ある日、天皇は琴を弾き重臣の建内宿禰が神意を占うと、皇后は神懸かりして「西方に国(新羅)あり。輝く珍宝が多く、我はこれ汝に授ける」と神託を述べた |

| (3) | 天皇はそれ答え、「高いところに行って西方を見ても、海があるばかり」と神託を信じず、琴をしまって黙っていた |

| (4) | 天皇は神が怒ったので、やむなくだらだらと琴を弾いていたが、やがて弾く音がしなくなった |

| (5) | 建内宿禰が様子を見に行ったら、天皇はすでにこと切れていた。(仲哀天皇8年9月) |

| (6) |

このとき皇后は妊娠していて臨月だったが、神は「この国(日本)は、皇后の胎内の子が治めるべきである」と告げた。建内宿禰が胎児の性別を問うと男子なり、と答えた |

| (7) | 皇后と建内宿禰は、新羅へ攻めることになった。このとき皇后は臨月だったので、冷やして出産を遅らせるため、腹に石を巻きつけての出陣だった |

| (8) | 皇后と建内宿禰は、新羅を服属させ凱旋し、帰国後皇后は出産。生まれた子が後の応神天皇である |

*参考

橿日宮・・・かしいのみや。後に仲哀天皇を祀る香椎宮が建てられた

行宮・・・あんぐう、天皇の仮の御殿

建内宿禰・・・たけのうち すくね。仲哀天皇の重臣

当然ながら(1)から(8)の仲哀と神功の話は、神話であって歴史ではない。ならば、なぜこのような話が「創作」されたのか、考えてみるのもおもしろいと思う。

(1)から(5)はテレビのサスペンスドラマのような話だが、これが現実の話だとしたら真相はどんなものだろう。

仲哀天皇が、何らかの理由で崩御したのは間違いあるまい。

ではその「理由」とは何か。

自死は考えにくい。熊襲との戦いの最中だとしたら、戦死が考えられる。

あるいは「神託」は西方の国を治めるべしということで、この後神功皇后と建内宿禰は新羅へ攻め込んだのだから、両者と仲哀天皇との方針の不一致で、この二人に殺された、とも考えられるし、それが自然ではないか。

私は単純に「方針の不一致」と書いたが、天皇を殺してまで新羅を攻める理由は何なのか。

■神功皇后

では、神功皇后の朝鮮進攻が事実だとしたら、いつごろのことなのか。

当然ながら、記紀にその年代は書いてはいなく推察するしかない。

仲哀天皇は、おそらく記紀で創作された天皇と思われるが、子とされる15代応神天皇以降の天皇は実在性が高いので、そのへんから推察しようと思う。

その手掛かりになるのは、古代中国の南北朝 (420~581)時代。南朝の宋に仕えた沈約(しんやく 441~513)が編纂した宋書である。そこには、当時の日本の5人の天皇が宋に使いを送ったと書かれている。いわゆる倭の五王である。

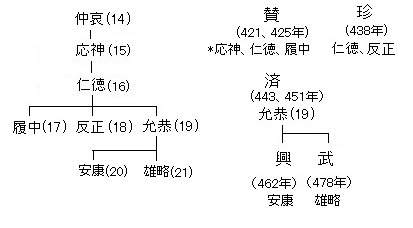

倭の五王とは、421年から476年にかけて何回か日本から宋に朝貢した天皇・・・賛、珍、済、興、武の5人を指す。

5人の名前は宋側の呼び名ではなく、日本からの宋宛の書状にある。

私は、この五王がどの天皇にあたるのかがわかれば、正確とはいえないまでも、ある程度の推察はできるのではないか、と考えた。五王の中でほぼ確実なのは済、興、武の3人で、武は雄略天皇とされている。

倭の五王と天皇との対比 *は諸説あり

興は武の兄で安康天皇、済は2人の父允恭天皇というのが定説になっている。賛と珍については諸説があり、珍は仁徳天皇、または反正天皇。讃は応神天皇、あるいは仁徳天皇、履中天皇のいずれかといわれいる。

たとえ諸説があっても、応神、あるいは仁徳、履中は5世紀はじめの天皇だった(だろう)。ということは、賛が応神であっても、履中であっても、その父母とされる仲哀と神功は4世紀後半の人だったのではないか。

いやもっと正確にいえば、記紀の編纂者は4世紀後半として記紀を執筆したのではないか。

順序は異なるが、つぎの疑問は前述した。神功が夫君の仲哀を殺してまで新羅を攻める理由である。

●朝鮮半島

歴史上の事実として4世紀後半、大和朝廷は朝鮮半島にしばしば大規模な出兵を行っているが、朝鮮半島南の百済の記録(百済記)は日本書紀の編集者に大いに参考にされている。ただし年代は日本側に都合よく変更されている。たとえば百済の肖古王(しょうこおう、近肖古王ともいうの没年は375年だが、は日本書紀では255年になっている。

当時の朝鮮半島の最強国は北方の高句麗で、常に南下し領土の拡張を目指していた。これに対し大和朝廷は時には百済と連合し、まだ小国がひしめく南朝鮮を、あるいは新羅や高句麗と戦いをくり広げて行った。特に高句麗との戦いでは互いに勝敗はあったが、391年から404年にかけて、高句麗は日本軍を数回撃退する戦果をあげた。この時の記念碑が、好太王(広開土王)の碑である。(414年建立)

後に新羅は朝鮮半島を統一したが、朝鮮半島での最強国は高句麗であって、新羅は朝鮮統一どころ弱小国で滅亡寸前だった。その新羅が勢力を盛り返し、朝鮮半島で最強の国になったのは、中国、当時は唐と結んだからだ。

663年、この唐・新羅連合軍の前に、大和朝廷は白村江(はくそんこう、はくすきのえ)で全滅に近い大敗北を喫する。(663年)

唐・新羅連合軍の侵攻に備えて、天智天皇が福岡県に築いた城(というより、堤、土塁に近い)が水城である。規模は全長約1.2Km、高さ9m、基底部の幅約80m、上部の幅約25m。

大規模で、いかに天智が連合軍を恐れたかがわかる。

660年、新羅は任那、百済を滅ぼし最後には高句麗をも滅ぼす(668年)。つまり新羅との戦いで、大和朝廷は小競り合いで勝つこともあったかもしれないが、最終的には勝つことはできなかったのだ。神功の、新羅を服属させて帰国した、話とはまったく違う。

これは何なのか。なぜ事実と違う話ができあがったのか。

|

|

||||||||||

| 5世紀中ごろの朝鮮半島 | |||||||||||

|

|

| 好太王の碑 | 水城跡(福岡県太宰府市 |

唐突だが、2001年(平成13年)12月18日。明仁天皇(2024年上皇)は、記者会見で「私自身としては、桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると、続日本紀に記されていることに、韓国とのゆかりを感じている旨の発言を行った。

しかし新羅を服属させるどころか、実際は前記のように大和朝廷は高句麗には撃退され、新羅(唐との連合軍だが)には大敗している(663年

白村江の戦い)。これが現実なのだ。

しかもその新羅は、当時の天皇桓武の母方の祖先の国百済を滅ぼした、いわば仇敵である。

日本書紀が著された720年からはそれぼどの昔ではない。

その新羅に対する怒り、憎しみを日本書紀の上で晴らしたのではないか。

太平洋戦争で日本は無条件降伏したが、アメリカへの怒りがおさまらない作家が「小説太平洋戦争」を執筆し、物語の中では日本を大勝利にするようなものだ。いずれにせよ負け犬の遠吠えである。

■応神天皇と王朝交代

朝鮮半島に渡った神功には有名なエピソードがある。妊娠していて臨月だったので、出産を遅らせるため、腹に石を括りつけて冷やして出陣したという。

もちろん、こんなことで出産を遅らせることはできない。何かの「必要」があって、出産(生年月日)を遅らせたのだろう。

凱旋後、神功は子を出産した。応神天皇である。

しかし、応神は問題なく、順調に即位できたわけではなかった。

神功は、幼い応神とともに九州を出立したが、途中で仲哀の二人の遺児。応神にとっては、異母兄の香坂王(かごさかおう)と忍熊王(おしくまおう)が、神功と幼い弟の東上を危険視し、これを倒すべく兵を集めて神功と戦ったが敗れてしまった。その後神功は応神の摂政となり政治を取り仕切ったが、3年後に神功が崩御すると翌年、応神が天皇に即位した。

この香坂と忍熊という兄弟は実在したのか。

二人は仲哀と、仲哀の叔父

彦人大兄命(ひこひとおおえのみこと)の娘(つまり従妹)との間に生まれた子となっているが、この彦人大兄命は、日本書紀には、「仲哀はその娘を后にした」との記載があだけで、存在感の薄い人物である。、

しかし実在であろうとなかろうと、仲哀の皇子とされる二人を倒して即位したことから、さらにつぎに述べる理由から応神は、仲哀王朝を倒して新しい王朝を樹立したと考える人は少なくない。私もまた。

時間は少し前、神功の朝鮮出兵のころに戻る。

ここで父親の仲哀の没年と、応神の生年月日を並べると妙なことに気がつく。

それは父仲哀の没年と、子の応神の生年の間の日数である。

| 仲哀天皇 没年月日 ① | 応神天皇 生年月日 ② | 日数 ②-① | |

| 古事記 | 仲哀天皇8年 9月1日(神託の直後) | 仲哀天皇9年 12月14日 | 434日 |

| 日本書紀 | 仲哀天皇9年 2月5日(神託の翌年) | 290日 |

古事記では、仲哀は神託を信じず琴を弾いていたがやがてその音が聞こえなくなったので、様子を見に行ったらこと切れていた、という。つまり死去したのは神託の直後(仲哀天皇8年9月1日)ということになっている。

しかしこれが日本書紀ではそのときには死なず、翌年仲哀天皇9年2月5日になっている。

つまり、記録によって没した年月日が異なるという矛盾が生じている。

そして応神の誕生日との日数の差が、古事記では434日になっている。

9月1日に亡くなった人の子が、翌年の12月に生まれるはずがない。しかも、仲哀の死の時点で神功は妊娠していたのだ。

一方で、日本書紀での日数は290日になっている。

古くから、妊娠期間は俗に十月十日(とつきとおか)といわれているが、12月14日と 2月5日は差し引き

十月十日。290日になる。(太陰暦なので1か月28日で計算)

290日など、あまりにも作為的ではないか。予定日どおりにピタリ290日で出産するなど、現代でもまれだろう。

では、応神の誕生日(仲哀天皇9年12月14日)が正しいとするなら、仲哀の没年は古事記の仲哀天皇8年9月1日と、日本書紀の仲哀天皇9年2月6日の、どちらが正しいのかといえば、古事記の方ではないか。だから神功の出産は作為的に遅らされたのだろう。

なぜ出産を遅らせるという、つまらない作り話を創作(創作にもならないが)したかといえば、万世一系の法則(?)から、応神の父親は仲哀でなければならないからだ。逆をいえば、誰かは不明だが、応神の父親は仲哀ではない、ということだろう。

つまりここに仲哀王朝は、他の氏族に取って代わられたのではないか。

後年、応神の母、気長足姫(おきながたらしひめ)は神功と名づけられ、記紀に載るようになった。

なぜ天皇でもないのに、かなりの分量を割いてのるようになったのか。しかも神功とは「神の功績」である。

新王朝の創始者の母だから、というのは理由にならない。歴代天皇や幕府創立者の母は、名は知られているが顕彰はされてはいない。

やはり、何らかの「神の功績」があって、どうしても記載しないわけには行かなかったのだろう。

それは新羅を屈服させたなどという絵空事ではなく、幼かった応神を擁して侵略者仲哀を破り、進撃して仲哀王朝を滅ぼし、新王朝の基礎を築いたからではないか。

しかしそれは、記紀の編纂者にとって大っぴらに書けることではなかった。

いかなる理由があろうとも、天皇(この場合は仲哀)に弓を引くことは大逆の罪になる。仮に記載したとしたら、現王朝は前王朝を倒して簒奪した大罪の王朝ということになる。

だから顕彰の理由として新羅征伐をでっち上げたのだろう。