■天孫降臨

記紀の神話中、もっとも重要なのは天孫降臨と神武東征だろう。これがあるから神話と天皇家の現在が繋がるわけだから。

だから、その詳細を述べる必要はないと思うが、過程を書かないわけにはいかないので簡単に紹介する。

まず天孫降臨。

記紀に書かれる天孫降臨は

1. アマテラスは、豊葦原瑞穂国(とよあしはらの みずほのくに・・・地上の国)を、我が子天之忍穂耳(アマノオシホミミ)に治めさせようとした 2. オシホミミは、天浮橋に立って瑞穂国を眺め、下界(瑞穂国)は騒がしく、手に負えないと復命した 3. そこでアマテラスは他の神々と協議し、瑞穂国を平定すべく天菩比(アメノホヒ)を派遣したが失敗し、続いて天若日子(アメノワカヒコ)を送り込んだがこれも失敗した 4. 三回目に、アマテラスは剛力無双の建御雷之男神(タケミカヅチ)を送り、オオクニヌシから国を譲り受けることに成功した 5. アマテラスは、瑞穂国にオシホミミを降臨させようとしたがオシホミミは辞退し、代わりに生まれたばかりの子の邇邇芸命(ニニギノミコト)を送るように頼んだ 6. ニニギは、祖母のアマテラスから神勅(天壌無窮の神勅)を受け、三種の神器を贈られた 7. ニニギには天児屋命(アメノコヤネコ)等、五人が付き従い、猿田彦が先導して天下った。降臨先は筑紫国(九州)の高千穂である

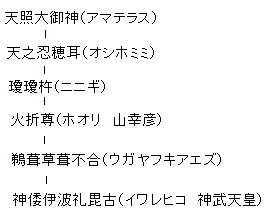

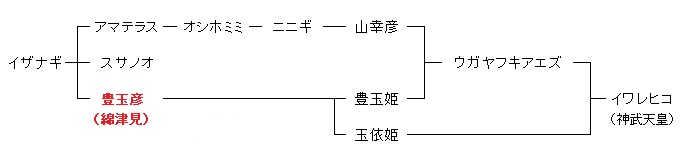

この後、記紀ではニニギには木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)との出会いや、生まれた子の海幸彦・山幸彦兄弟の確執等が紹介されている。山幸彦の孫が神倭伊波毘古(カムヤマトイワレヒコ)、後の神武天皇である。

続いて神武東征。

8.ある日イワレヒコは兄の五瀬(イツセ)と高千穂宮で協議し、天下の政(まつりごと)をするために東方へ向かうとし、日向の美々津を出発した

9.一行は宇佐をはじめ、各地(下図参照)を経て現在の大坂に上陸し、大和に入ろうとした。しかし登美でナガスネヒコとの戦いでイツセは負傷し、後に死亡する

10.イワレヒコは、日の神(アマテラス)の御子として東に向って戦うのはよくない、として兵を南下させ熊野から上陸した

11.ここでイワレヒコの軍は大熊の妖気に戦意を失ったが、地元豪族(かな?)のタカクラジの力で回復し、八咫烏(ヤタガラス)の助けもあって宇陀にたどり着いた

12.その後も抵抗する勢力を平らげ、橿原で即位し天下を治めることになった

|

|

| 天照から神武への系図 | 高千穂連峰 |

|

|

| 神武東征のルート | 橿原神宮 |

さて、これらをどのように解釈すればいいだろうか。

■天孫降臨は亡命か?

まず天孫降臨だが、多くの史家が指摘するようにアマテラスは、政情が不安な豊葦原瑞穂国を平定すべくタケミナカタを送り込んだ。しかし実際にタケミナカタが平定してオオクニヌシから譲り受けたのは、豊葦原瑞穂国の全域ではなく出雲という限定された地域だけで、他の地域にはアマテラスに抵抗する部族が多くいた。

もっともそんな部族が多かったからヤマトタケルや四道将軍のような話ができたのだろう。

そして実際にニニギが「降臨」したのは、せっかく平定された出雲ではなく、九州の高千穂だった。

唐突だが、私はアマテラスのモデルは卑弥呼であり、高天原とは邪馬台国と考える。

卑弥呼が死ぬころ、邪馬台国は狗奴国と交戦状態にあり、その戦いの最中に卑弥呼は死ぬ。死因はいろいろな説があるが、ここでは考慮しない。

上記のように、オシホミミは、瑞穂国は騒がしいとアマテラスに報告したが、実際に政情不安なのは、狗奴国に攻撃されていた邪馬台国(高天原)だったのではないか。邪馬台国は滅亡の危機に瀕していたのではないか。卑弥呼(アマテラス)は、孫(ニニギ)が巻き添えになるのを避けるため、邪馬台国から脱出(亡命?)させたのではないだろうか。

亡命先は、邪馬台国の南に位置すると言われる投馬国(とうま、つま)だったかもしれない。

話は記紀にもどるが、ニニギは、ある「目的」をもって降臨した。目的とは、6.の天壌無窮の神勅に記されているし、その内容はつぎのとおり。

一書にいわく・・中略・・

葦原千五百秋瑞穂の国は、是、吾が子孫の王たるべき地なり。爾皇孫、就でまして治らせ。行矣。宝祚の隆えまさむこと、当に天壌と窮り無けむ(意味)

葦原の千五百秋の瑞穂の国は、わが子孫が王たるべき国である。皇孫のあなたがいって治めなさい。さあ行きなさい。宝祚の栄えることは、天地と供に窮まりないです。宝祚(ほうそ)・・・天皇の位

葦原千五百秋瑞穂の国・・・葦が生い茂り、永遠に穀物が豊かにみのる国の意

つまりニニギの使命(降臨の目的)は日本を治めることであって、降臨はその過程にすぎない。

しかし降臨後のニニギがしたことは、簡単にいえば美女(コノハナサクヤヒメ)をナンパして子供(海幸彦、山幸彦)を産ませたことで、本来の目的に沿った行動は起こしていない。子の海幸彦、山幸彦、孫のウガヤフキアエズも同様で、それは曾孫のイワレヒコまで待たねばならない。

しかし、山幸彦の妻豊玉姫のことは、彼女の父や妹のことを含めて多少書いておく必要があるだろう。

豊玉姫の父豊玉彦は、黄泉国から帰ったイザナギが禊(みそぎ)をしたとき、アマテラスやスサノオ等と共に生まれた。別名綿津見(ワタツミ)ともいい上津綿津見、中津綿津見、底津綿津見の三神をまとめた神(綿津見三神)を指す。

綿津見の「ワタ」は“海”。「ツ」は“の”。「ミ」は“神”を意味する古語で、ワタツミとは「海の神」、海を司る神である。一方で豊葦原瑞穂国の瑞穂とは「みずみずしい稲穂」で、ニニギとは「豊かに賑わう大地」。高千穂とは「高く積まれた稲穂」という意味になる。つまりニニギとは稲作民族の代表ともいえる。

山幸彦と豊玉姫の結婚は、稲作民族と海洋民族の融合とは大げさだろか。

豊玉姫は山幸彦の妻になったが、出産の様子を山幸彦に見られ、正体が和邇(ワニ。鰐ではないが海の生物)であることを知られたため、これを恥じて姿を消してしまう。こればかりではなく、イザナギ・イザナミ夫妻、ヤマトトトモモソヒメなど、配偶者の「正体」を知ったことは別れにつながる。

生まれた子(鸕鶿草葺不合 ウガヤフキアエズ)を育てたのは豊玉姫の妹の玉依姫(タマヨリヒメ)で、後に二人は夫婦となり、生まれた子が神倭伊波礼毘古(カムヤマトイワレヒコ)、後の神武天皇である。

# & ♭

■神武東征は逃避行か?

邪馬台国を脱出したニニギ一行だったが、亡命先は魏志倭人伝において邪馬台国の南とされる投馬国(とうま、つま)ではなかったか。

ここでニニギは何年過ごしたのか。日本書紀によれば、曾孫のイワレヒコが行動を起こすのは、ニニギの降臨から179万2470年後のことである。

ニニギからイワレヒコまで四代。不自由な亡命生活ではあったが、それなりに平穏な日々だったろう。しかしいつまでも投馬国が一行を庇護できたわけではなかったろう。投馬国内に親狗奴国勢力がいたら、命を狙われるようなことがあったかもしれない。

身の危険を感じたイワレヒコは兄のイツセと協議し、新たな「安住の地先」をもとめて移住すべく、日向の美々津から船出したのではないか。

しかし、「よそ者」であるニニギ一行に安住の地はなかったのではないか。狗奴国の手が伸びてくることも考えられる。そのためニニギ一行は、居場所転々としなければならなかった。

実際、ニニギ一行は、各地を転々としている。

美々津→宇佐→岡田(1年)→多祇理(7年)→高島(8年)→速水→浪速→血沼→男之水門→竈門→熊野 という具合に。古事記によれば、( )はその土地で過ごした年数で、これだけでも16年と相当の長期間だが、日本書紀では高島に3年滞在しただけになっている。

どちらが正しいか、どちらも違っているかはわからないが、これは自分たちの土地を得るための年数だったのではないか。そして最後に橿原(奈良県橿原市)にたどり着き、地元の豪族の協力を得ることに成功したのではないか。

もっともすんなりと移住できたわけではなく、どんな場合にも戦いはつきものだったろう。

兄のイツセはナガスネヒコとの戦いで負傷し戦死してしまうし、宇陀(現在の奈良県宇陀市)では、兄宇迦斯(エウカシ)に命を狙われた。他にも八十建(ヤソタケル)や兄師木(エシキ)・弟師木(オトシキ)の兄弟と戦った。(ヤソタケルの八十とは「多くの」という意味。)

イワレヒコが即位するまで、敵も味方も多くの死傷者がいたことだろう。

イワレヒコは神武76年、127才で死去した。

繰り返すが、ニニギが降臨してからイワレヒコまで四代で179万1470年が経過したという。それに比べれば、イワレヒコの享年は127才とあまりにも短命(笑)である。このへんの矛盾について記紀は何の説明もしていない。