■アマテラスの三つの顔

天照大御神(アマテラス)には三つの「顔」がある。

一つ目は、文字通り天を照らすもの、つまり太陽そのものであり、それを神格化した存在である。神格化とは、天体などの自然物や個人などを信仰の対象とし、神とみなすことをいう。二つ目は、太陽という自然神に仕える巫女として。三つ目は、いうまでもなく天皇家の祖先神である。

一つ目の太陽神としてのアマテラスだが、太陽崇拝は農耕民族に共通した信仰である。いうまでもなく農耕に光(太陽神)は不可欠のものだからだが、他には雨(水神)と土地であろうか。だから私は、太陽崇拝は世界中のすべての農耕民族にみられる普遍的な信仰だと思っていた。

しかし、実際はそうではないらしい。

太陽の崇拝が、ごく未開な民族にはなく、発達した農耕民文化に多いことは、イギリスの民俗学者J・フレイザーも指摘したところで、事実インドネシアにはかなり広がっている。また内陸アジアの遊牧民や、北アジアの狩猟民にも、太陽の崇拝はかなりひろくみられる。(日本の歴史1/井上光貞)

ごく未開な民族にはなく、発達した農耕民文化に多い、とはどういうことなのか。

日本における太陽崇拝は、弥生時代にはすでに発達していたと思うが(邪馬台国の卑弥呼をみればよい)、当時の日本は「発達した農耕」だったのか。中国(邪馬台国の時代は魏)はもとより、その絶大な影響下にあった朝鮮の足元にも及ばない状態だったのではないか。それにも関わらず、「未開」な古代日本で太陽が崇拝されている。

これは一つのナゾだろう。

当然のことながら古代日本は、はじめから統一国家だったわけではない。各地域、各村々では、それぞれ独自の太陽崇拝がおこなわれていたことだろう。このことについて、井上光貞氏はつぎのように述べておられるし、私もこれに賛成する。

大和朝廷がその政権統一を進める課程において、すなわち大和政権が各地の政治勢力の祭祀権を奪い取っていく課程において、日神(太陽)の祭祀権を独占していったのではないだろうか。(同上)

繰り返すが、大和朝廷、あるいはその前身となった集団も含めて、各地域にはその地域独自の太陽神が崇拝され信仰されていたと思われる。しかし大和朝廷(その前身)の侵略が進むにつれ、被支配地域、国ではその崇拝は禁止され、最後に大和朝廷自体が元々信仰していた神、あるいは各地の太陽神を統合化したものがアマテラスだったのではないか。

征服者が征服地で、それまで独自に進行されていた神の崇拝を禁止するのはめずらしいことではない。

古代でなくとも、一神教では、たとえばイスラム教やキリスト教は支配した土地での偶像崇拝を禁止、弾圧したではないか。

(天照大御神という呼称も、記紀に書かれたものであり、各地の太陽神を統合するまでは別の名前だったかもしれないが、ここでは便宜上天照大御神、アマテラスとしておく。)

つぎに特筆すべきは、アマテラスは女性ということだろう。

外国の神話においても、たとえばギリシャ神話のアポロ、インド神話のスーリヤ、ローマ神話のソール(フランス語の太陽、ソレイユの語源)、エジプト神話のラーなど、各国の神話に登場する太陽神はすべて男性である。

|

|

|

| アポロ | ソール | ラー |

なぜアマテラスは女性なのか、これもナゾである。

私は、アマテラスのモデルは邪馬台国の卑弥呼だと思うが、記紀を著すとき、男性として執筆しなかった。理由はわからない。しかし最大のナゾは、アマテラスは神々、ヤオロズの神々のなかで「最高神」ということだろう。ラーも最高神だが、これは前述のとおり男性である。

しかし、アマテラスは男だったという資料もある。

鎌倉時代の僧、通海はその著書通海参詣記に、伊勢神宮内宮の神は蛇で、夜斎宮に通っている。しかも斎宮の布団には、蛇の鱗(うろこ)が落ちている、と書かれている。

斎宮(さいぐう、あるいは、いつきのみや)とは伊勢神宮に奉仕する未婚の内親王で、天皇が代替わりごとに皇女が選ばれ、都から派遣された。伊勢神宮の建立は、699年文武天皇の2年であり、斎宮の制度は奈良時代から鎌倉時代までつづき、60人以上の皇女が選ばれた。

伊勢神宮内宮の神とは、いうまでもなくアマテラス。女性である。その女性のはずのアマテラスが、夜な夜な斎宮に通い、しかも布団には蛇の鱗が残っている。

これはどういうことなのか。

■蛇神

アマテラスは蛇神だった、蛇神ということは男性だったとしかいいようがない。

実は、私は、ここでイザナギ・イザナミ夫婦の本質は蛇神ではないかと書いてから、イザナギの子であるアマテラスも、元々は蛇神として崇拝されていたのではないかと思うようになり、以後その考えから抜け出せないでいる。

日本神話で蛇が出てくるのはめずらしいことではない。

真っ先に挙げるのはヤマタノオロチだろう。1000年生きた蛇は龍になるともいわれるが(ホントかよ?)、古来から蛇と龍はある種密接な関係があるという。

箸墓古墳の被葬者

八尋和邇(ヤヒロワニ)は、記紀に出てくる神話上の動物で、鰐ではない。元々日本にはワニはいない。オオクニヌシの因幡の白兎の話にも出てくる。

鮫ともいわれるが、姫の父親の綿津見(ワタツミ、神海神とも)が海(水)の神だったことから蛇や龍ともいわれる。

いずれにせよ爬虫類、蛇のように思える。豊玉姫の妹でウガヤフキアエズの妻になったの玉衣姫(タマヨリヒメ)も同様である。この二人の間に生まれた子が後の神武天皇である。

神武天皇は、海神の子トヨタマヒメやタマヨリヒメなどの女系子孫の龍(蛇)であり、神話では妃に龍を迎え入れる構図をとっている。

これは龍が、古代中国の支配者である皇帝を表すのとは対照的といわねばならない。古代中国では、皇帝の顔は龍願(リュウガン)という。

しかし龍は、日本では天皇の権威の象徴として用いられることはなく、古代中国をただ模倣するのではなく、天皇の中国に対する独自性を発揮しようとの意図があったのではないか。

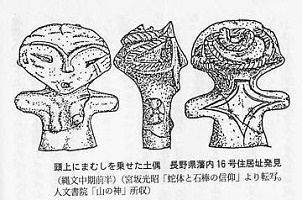

神話だけではなく、縄文の時代から蛇は土器や土偶に見ることができる。

|

|

縄文人にとって、蛇は身近な(?)信仰対象だった。

これについて民俗学者の吉野裕子氏は、著書「蛇」に次のように書いておられる。

蛇を信仰の対象とした古代日本人は、蛇の脱皮こそ蛇に永生と新生をもたらすものとして多大な関心をよせたと思われる。脱皮した蛇の生まれ変わったような新鮮な美しさ、その新生の美は彼らの心を捉え、彼らは目を凝らしてこのふしぎな現象を、見守ったに違いない。

つづいて吉野氏はいう。

この単純素朴な縄文人が蛇に寄せた情熱、信仰にまでたかめられたその思いの源はどこに求められるのか。おそらくそれはズバリいって、次の二点ではなかったろうか。

(1)まず蛇の形態が何よりも男根を連想させること

(2)毒蛇・蝮などの強烈な生命力と、その毒で敵を一撃の下にたおす強さ

蛇への信仰は、やがて蛇を神として崇めるところまで発展していく。

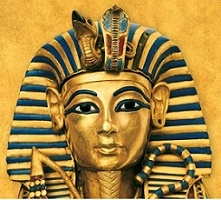

ここでは3つの例を挙げるが、WHO(World Health Oeganization)のロゴマークには杖と蛇が描かれている。

その意味は、この杖の持ち主は、ギリシャ神話の「治療の神」とされるアスクレピオスで、ヘビが巻き付いた杖を持っていたという。古来よりヘビの体からは、薬が取られてきた。アジアでも「蛇酒」は数千年前から医薬品だった。医学は「生と死」「病気と健康」という、正反対のことがあり、ヘビはこれを表現するシンボルとなった。

|

|

|

| ナーガラーシャ (インド) |

ツタンカーメン | WHO |

神社は、簡単にいえば日本の神々、ヤオロズの神を祀る神殿である。

神々の頂点とされるアマテラスが蛇ならば、注連縄のように神社に蛇の名残りがあるのも納得できる。神社の手水舎で龍の口から水が出ているのは、龍は水の神とされるからだろう。また水道で水の出口を蛇口というのは、これと同じ理由もあるし、形が獲物や敵を威嚇する蛇の頭部に似ているからかもしれない。

また、案山子、鏡餅も本質は蛇である。

注連縄は、二匹の蛇が絡み合う様を現わしているし、案山子は元々は蛇で、田畑をネズミや害虫から守っている。だから童謡のように、一本足で、歩けないのは当然なのだ。

鏡餅はとぐろを巻く蛇だし、上に乗っているダイダイは蛇の目である。

|

|

| 案山子 | 鏡餅 |

|

|

| 注連縄(出雲大社) | 手水場 |

■太陽と蛇の習合

古事記によれば、ある日アマテラスは、服織女に指示して忌服屋で神御衣を織っていた。どうでもいいことだが、スサノオが、馬の皮をはがして投げ込んだのはこの時のことである。

神御衣(かむみそ)とは、神の着用する衣服、あるいは神にささげる衣服を指す。ならばアマテラスは、誰のために、誰に着せるためにこの神御衣を織っていたのだろうか。

*服織女(はたおりめ) 文字どおり、衣服を織る神(高天原に「人」はいない。)

*忌服屋(いみはたや) 清められて神聖な機(はた)を織るための建物

この部分、よくわからない。

アマテラスは、自分が着る衣を、自分で指示して服織女に織らせていたのか。

古事記では織るのは服織女だが、日本書紀では稚日女尊(ワカヒルメ)となっている。アマテラスの別名は大日女(オオヒルメ)ともいうので、ワカヒルメは若いころのアマテラスともいわれているから、そうだとしたアマテラスは、自分が着る服を自分で織っていることになる。

アマテラスは神に仕える巫女として、「来訪する神」に奉げるために神御衣を織っていたのではないか。ここでのアマテラスは最高神というよりは、巫女的、前述の斎宮にいる皇女のように思える。それを奉げる相手とは、太陽神以外にはないだろう。

私の記述は、アマテラスは蛇だったり太陽だったり、一貫していないようである。

しかし太陽と蛇。

この二つにはある種の関係があって、太陽は蛇信仰と深く結びついているという。

その理由の一つは、蛇の脱皮や太陽の日の出日の入りは、万物の生と死を連想させるためであろう。

また吉野裕子氏は「日本人の死生観」のなかで次のように述べておられる。

(1)蛇、ことに毒蛇の外観は七彩の太陽光線のように美しく、太陽の精とさえ見える。

(2)瞼がなく、まばたきをしない蛇の目は光の源泉としてとらえられ、日本古典の蛇の描写は、すべて光り輝くものとされている。

(3)四肢のない蛇の動きは、他の生物と異なり、太陽の光のようにどこにも到達でき、無限の可能性さえそのなかに秘められている。

(4)古代日本人は太陽の洞窟を想定し、この穴をくぐって東の空に日は朝ごとに再生すると考えた。

西の長門は昔は穴門で、西日の入るところであった。沖縄では現在でも「太陽の洞窟」ということばがある。蛇も冬は穴に入り、春、地上に現れる。

このようにいくつかの点から、太陽と蛇はかさねあわされ、その結果、祖神としての蛇に太陽が習合されたとき、東から西への太陽の運行にもとづいて、地上にも東西軸が把握され、この軸を中心とした世界構造が創出されたと考えられるのである。

高天原の巫女として、太陽神(蛇神)を迎えるまでのアマテラスは、アマテラスという名前ではなかったかもしれない。

どんな名前だったはわからないが、太陽神と蛇神、そして名のわからない巫女。この三者が習合し、新たな神、高天原の最高神となり、記紀の執筆者からアマテラスという名前を与えられたのではないか。

*習合 哲学上または宗教上で、相異なる諸種の教理や学説が融合すること。神仏習合がよく知られている

■私見三種の神器

すこし先の話になる。

アマテラスは、地上にある瑞穂の国を治めさせるため、孫の邇邇芸命(ニニギノミコト 以下ニニギ)を高天原から地上に降ろした。いわゆる天孫降臨である。このときアマテラスは、ニニギに八咫鏡(やたのかがみ)、草薙の剣(くさなぎのつるぎ)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)を持たせた。三種の神器である。

この中で八咫鏡は、高天原の八百万の神々が天の安河に集まって、金山の鉄を用いて作らせた。アマテラスが岩戸に隠れた時、岩戸をわずかに開けて、この鏡でアマテラスを映してから外に引き出した。草薙の剣はスサノオが退治した八岐大蛇の尾から出てきて、スサノオがアマテラスに献上した。八尺瓊勾は、岩戸隠れの時作られ、八咫鏡とともに榊の木に掛けられたという。

ちょっと寄り道する。

ヨーロッパの黒海、カスピ海の北にかけて、紀元前7世紀から紀元前3世紀、広大な土地を支配したスキュタイという民族がいた。

この民族に王権の象徴として崇められたのが、天から降下したという三種の聖なる器、黄金製の農耕具、戦闘用の斧、盃である。吉田敦彦氏は、その著書「日本神話の源流」で、この三種の聖器が三種の神器に対応すると述べておられる。

|

|

|||||||||||||

| スキュタイの地域(概略) | スキュタイの聖器と三種の神器の対応 |

ここで私は、三種の神器について蛇との対応と、意味するものを考えてみた。

アマテラスが蛇神だとすれば、彼女が孫に与えた神器は当然蛇に関連するものではないか、と考えたからである。もちろん素人考えで、専門家から見れば一笑に付されるかもしれない。

|

三種の神器のイメージ |

名称 | 蛇との関係 | 意味するもの |

|

八咫鏡 | 目 | 太陽 |

| 草薙の剣 | 全身 | 権力(武力) | |

| 八尺瓊勾玉 | 霊魂 |

上の表のとおりだが、少々悩んだのが八尺瓊勾玉だった。

勾玉は、先史・古代の日本における装身具の一つである。

祭祀にも用いられたといわれるし、古代人が勾玉同士を紐でつなげて、ネックレスのように首にかけた画像を見たことがある。

現在でも、魔除けや幸運をもたらす御守りとして神社の社務所で売られていることがある。

勾玉の玉とは、霊魂のことではないか。